Erzbischöfliches Berufskolleg Köln

Berrenrather Straße 121

50937 Köln

Telefon: 0221 337718–0

Fax: 0221 337718–99

E-Mail: sekretariat@ebk-koeln.de

URL: www.ebk-koeln.de

„(…) Ich bin gefühlt drei Meter gewachsen – und die Schule nicht mit mir mit.“– Evgenija Kosov

Mit diesen bewegenden Worten beendete die Poetry-Slammerin Evgenija Kosov ihren Poetry Slam am Morgen des 20. November 2024. Worte, die nicht nur einen emotionalen Ton setzten, sondern sinnbildlich für das standen, was das Erzbischöfliche Berufskolleg Köln (EBK) an diesem Tag ins Rollen brachte: einen echten Wandel. Die „LernVision EBK: Selbstständig, agil, digital – Verantwortungsvoll in die Zukunft“ ist keine bloße Schulentwicklungsmaßnahme – sie ist ein mutiger Aufbruch in eine komplett neue schulische Realität. Eine Schule, die nicht länger an überkommenen Konzepten festhält, sondern sich dem Lernen von morgen verpflichtet. Eine Schule, die bereit ist, mit ihren Schülerinnen, Schülern und Studierenden gemeinsam zu wachsen.

„Die Frage ist nicht mehr, ob wir uns verändern – sondern wie“, betonte Schulleiter Carsten Arntz in seiner Begrüßung. Gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Kathrin Wichmann hatte er zu einem besonderen Tag eingeladen: einem pädagogischen Visionstag, der auf kreative Partizipation statt auf Konferenzroutine setzte. „Wir wollten bewusst einen Rahmen schaffen, in dem sich Kollegium und Schülerschaft gemeinsam als Lernarchitektinnen und -architekten erleben – nicht als Umsetzer fremder Pläne, sondern als Gestalter einer eigenen, gemeinsamen Zukunft“, so Wichmann.

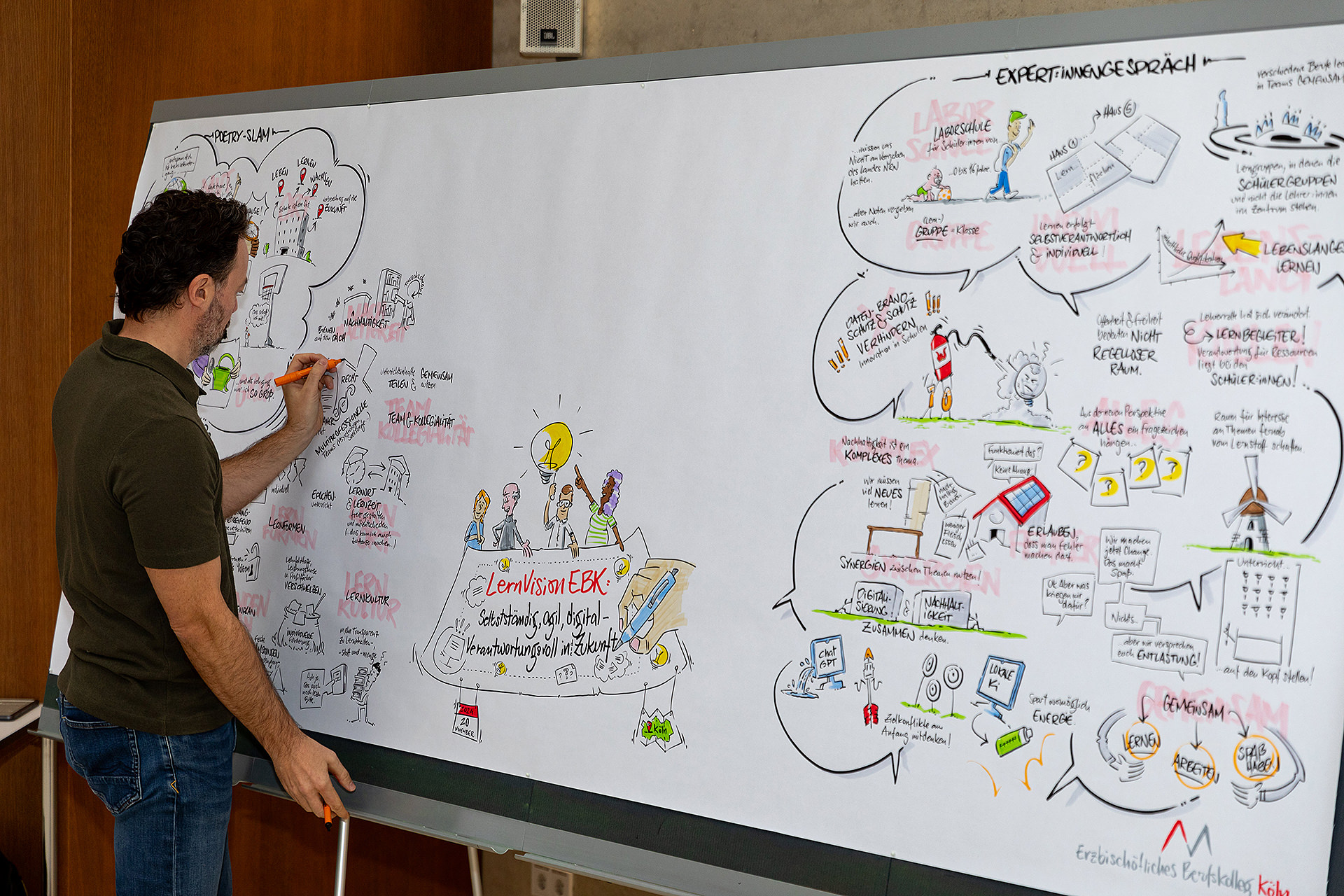

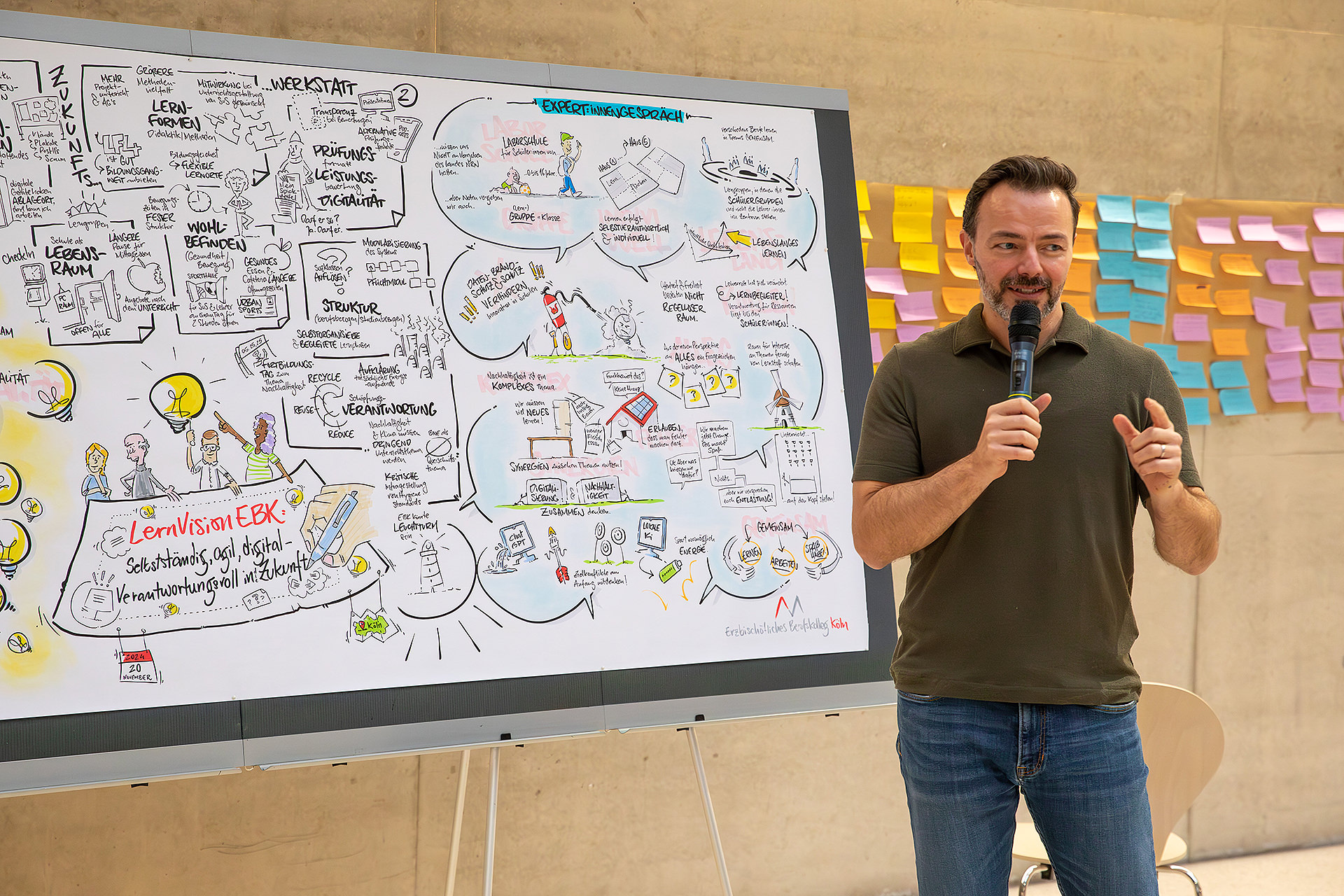

Die Idee war mutig und ambitioniert: weg von frontaler Inputvermittlung, hin zu einem dialogischen, offenen Format. Unterstützt wurde der Tag von einem erfahrenen, externen Team: Der Sozialpädagoge Tristan Steinberger moderierte, Graphic Recorder Pavo Ivković visualisierte die neuentstandenen Ideen live auf einer großflächigen Tafel, die später als Bilddokument die Ergebnisse des Tages festhielt.

Der Tag begann mit einem literarischen und emotionalen Impuls: Evgenija Kosov, hauptberuflich erfolgreiche Poetry Slammerin, nahm die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit auf eine Zeitreise in ihre eigene Schulzeit. Ihr Text, zwischen poetischer Reflexion und kritischem Nachdenken, ließ die Vielschichtigkeit schulischer Erfahrung lebendig werden: „Ich habe gelernt, dass Noten tatsächlich besser werden, wenn ich mir Mühe gebe; ich habe gelernt, mein Bestes zu geben und zu akzeptieren, wenn ich es doch nicht tat; ich habe gelernt für mich einzustehen, vor Lehrer/innen, die mir auch zugehört haben; ich habe gelernt und gelernt und gelernt und gelernt, damals noch, unwissend darüber, dass ich das Meiste über mich lernte.“ Kosovs Worte zeichneten ein Bild von Schule als prägendem Lebensraum – mit all ihren Höhen und Tiefen. Sie endete mit der zentralen Erkenntnis: Während sie gewachsen sei, sei die Schule gleichgeblieben. Das sei heute nicht mehr genug.

Evgenija Kosov während ihres Poetry Slams

Im Anschluss diskutierten in einer hochkarätig besetzten Podiumsrunde erfahrene Schulleiter aus Nordrhein-Westfalen über ihre Transformationsprozesse. Michael Niess (BBS Westerburg), Rainer Devantié (Laborschule Bielefeld) und Dr. Christian Weingarten (Umweltbeauftragter in der Abteilung Schöpfungsverantwortung des Erzbistums Köln) gewährten Einblicke in das, was bereits an anderen Schulen erfolgreich gelingt – und was auch am EBK möglich sein kann.

Tristan Steinberger eröffnete den Visionstag mit den folgenden Worten: „Vielleicht hat der eine oder die andere mitbekommen, dass die Robert Bosch Stiftung heute das aktuelle Schulbarometer veröffentlicht hat. Da tauchen Sätze auf, wie ‚es braucht ein neues Verständnis von Unterricht‘ oder ‚der Lernprozess muss in den Mittelpunkt‘.“ Schule ist mehr als ein Ort der Wissensvermittlung – sie ist ein sozialer Raum, in dem Beziehungen, Verantwortung und Lernfreude in Einklang gebracht werden müssen. Der Visionstag am EBK sei notwendig, so Steinberger, weil Veränderung in der heutigen Bildungslandschaft nicht mehr eine Frage des Wollens, sondern des Müssens sei. „Innovation bedeutet nicht, alles anders zu machen. Es bedeutet, das Gute zu bewahren – und gleichzeitig offen zu sein für das, was sich verändern darf.“ In Zeiten, in denen sich die Anforderungen an Schulen rasant wandeln, braucht es Momente des Innehaltens, des gemeinsamen Reflektierens und des mutigen Entwerfens neuer Wege. Dann leitete er über zum Expertentalk.

Tristan Steinberger bei seiner Begrüßung des Kollegiums und der Schülerschaft zum Visionstag.

Die Expertenrunde: (v.l.n.r.) Tristan Steinberger, Rainer Devantié, Michael Niess, Dr. Christian Weingarten

Tristan Steinberger

Michael Niess berichtete, wie die BBS Westerburg durch bauliche Veränderungen zu neuen pädagogischen Konzepten fand. „Wir haben unsere Klassenräume geöffnet, das Stundenraster aufgelöst und den Gong abgeschafft“, erklärte er. Heute arbeiten dort Lehrerinnen und Lehrer in Teams, planen Lernprozesse gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern und setzen auf Eigenverantwortung statt Kontrolle. „Unser Ziel ist nicht die perfekte Wissensvermittlung – sondern die Entwicklung von Kompetenzen für eine Welt, die sich ständig wandelt.“

„Unser Job ist es nicht mehr, inhaltlich zu qualifizieren, sondern Rüstzeug mitzugeben, wie lebenslanges Lernen gelingen kann.“– Michael Niess

Michael Niess

Rainer Devantié von der Laborschule Bielefeld sprach über Räume, Regeln und Rituale. „Großräume verändern das Lernen grundlegend“, so Devantié. „Sie zwingen uns dazu, Unterricht neu zu denken – nicht als Frontalveranstaltung, sondern als dialogischen, individuellen Prozess.“ In seiner Schule gehe es nicht nur um Lerninhalte, sondern um Beziehung, Vertrauen, Selbstverantwortung. „Unsere Schülerinnen und Schüler erleben Schule nicht als Zwang, sondern als Einladung.“

„Bei uns wird angstfrei gelernt. Wer Angst hat, weiß, dass er sich an jemanden wenden kann. Beziehung ist das Fundament.“– Rainer Devantié

Rainer Devantié

Dr. Christian Weingarten brachte schließlich das Thema „Nachhaltigkeit“ ins Spiel. „Bildung ohne Schöpfungsverantwortung ist unvollständig“, sagte er. Nachhaltigkeit sei kein Zusatzthema, sondern müsse als Haltung in allen schulischen Bereichen mitgedacht werden – vom Gebäude über das Lernmaterial bis hin zur pädagogischen Grundausrichtung. „Nachhaltigkeit ist kein Projekt, sondern ein Denkprinzip“, so Weingarten.

„Nachhaltigkeit muss raus aus der politischen Ecke – und rein in die Verantwortung aller. Es ist ein Thema für die gesamte Gesellschaft.“– Dr. Christian Weingarten

Dr. Christian Weingarten

Auch das Kollegium konnte währen der Podiumsdiskussion direkte Fragen an die Teilnehmer via Mentimeter stellen.

Das Organisationsteam und die Gäste des Visionstages: (v.l.n.r.) Graphic Recorder Pavo Ivković, Prof. Dr. Michael Obermaier (Mitglied Steuergruppe), Tristan Steinberger (Moderation), Michael Nies (Schulleiter BBS Westerburg), Annekatrin Rauen (Mitglied Steuergruppe), Carsten Arntz (Schulleiter EBK), Magdalena Sauer (Mitglied Steuergruppe), Rainer Devantié (Schulleiter Laborschule Bielefeld), Dr. Christian Weingarten (Umweltbeauftragter in der Abteilung Schöpfungsverantwortung des Erzbistums Köln), Kathrin Wichmann (stellvertretende Schulleiterin EBK).

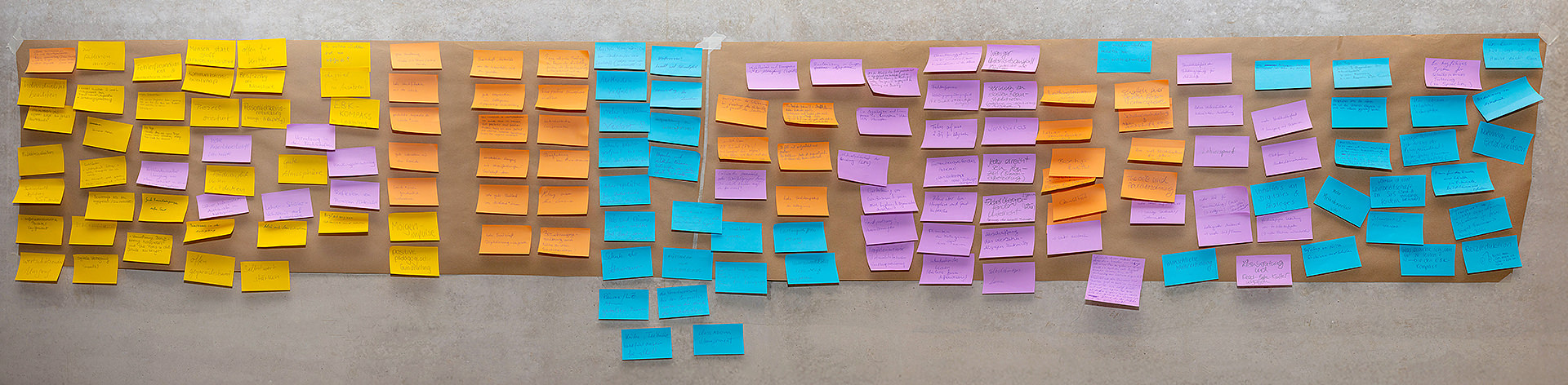

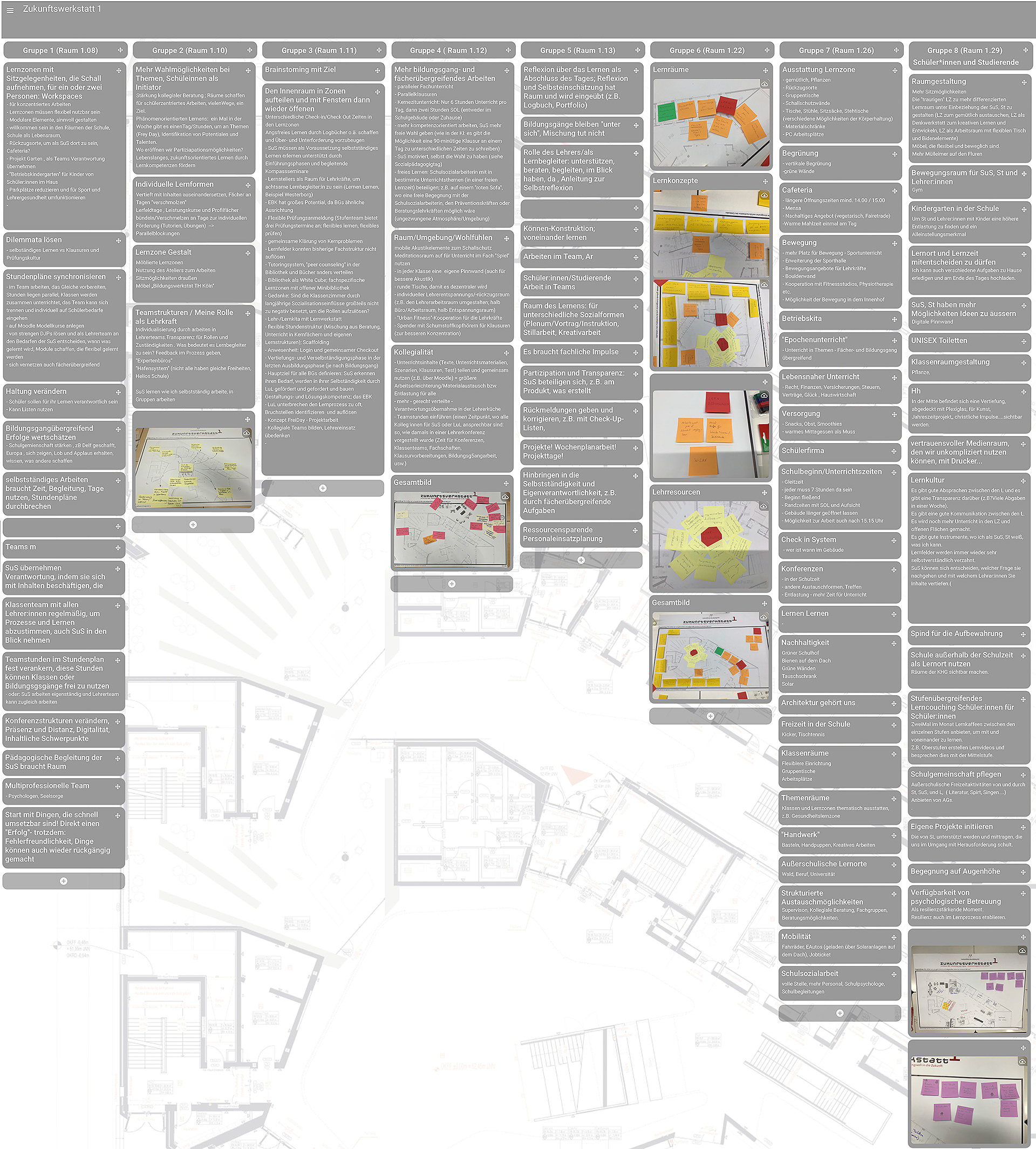

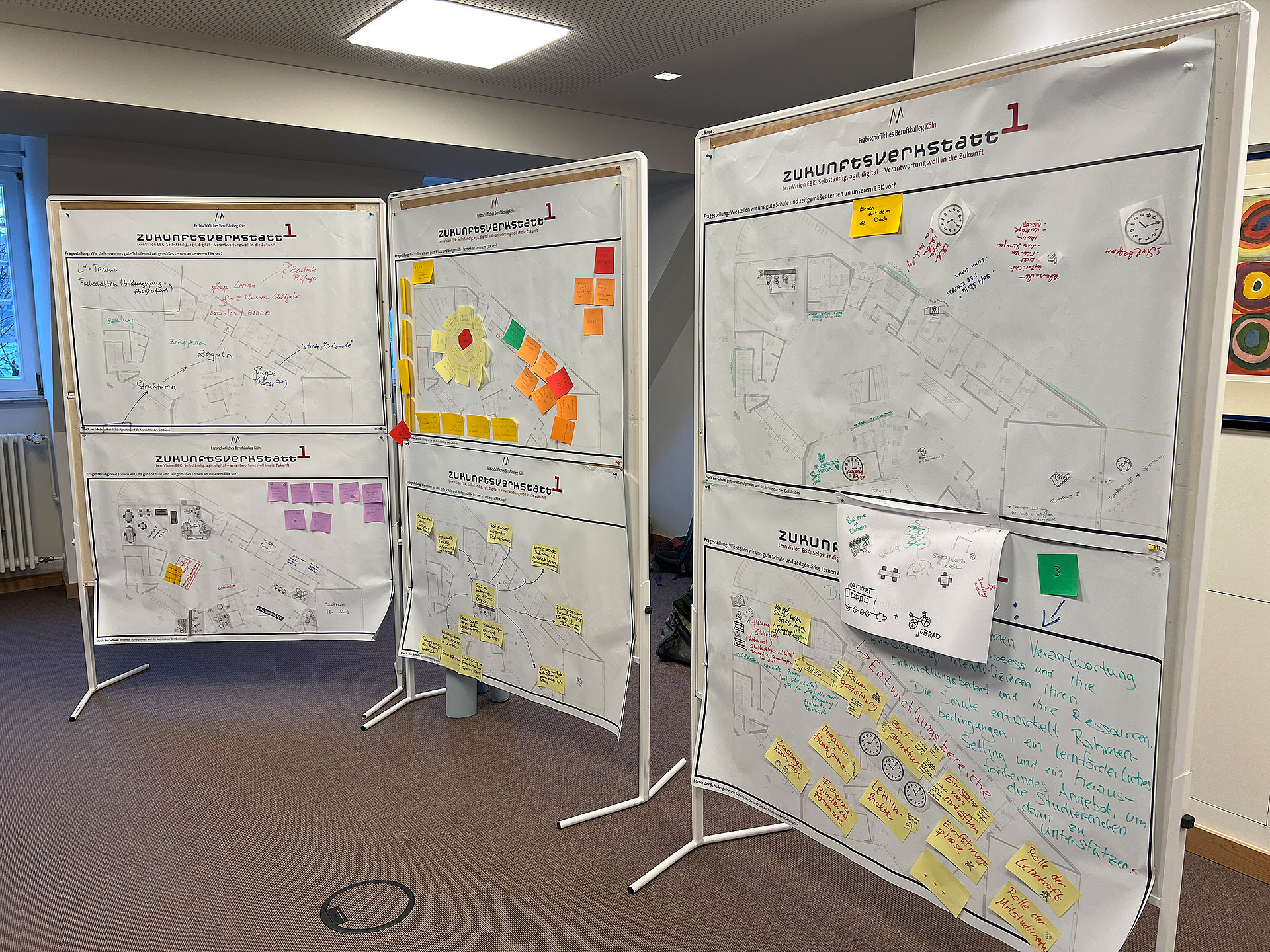

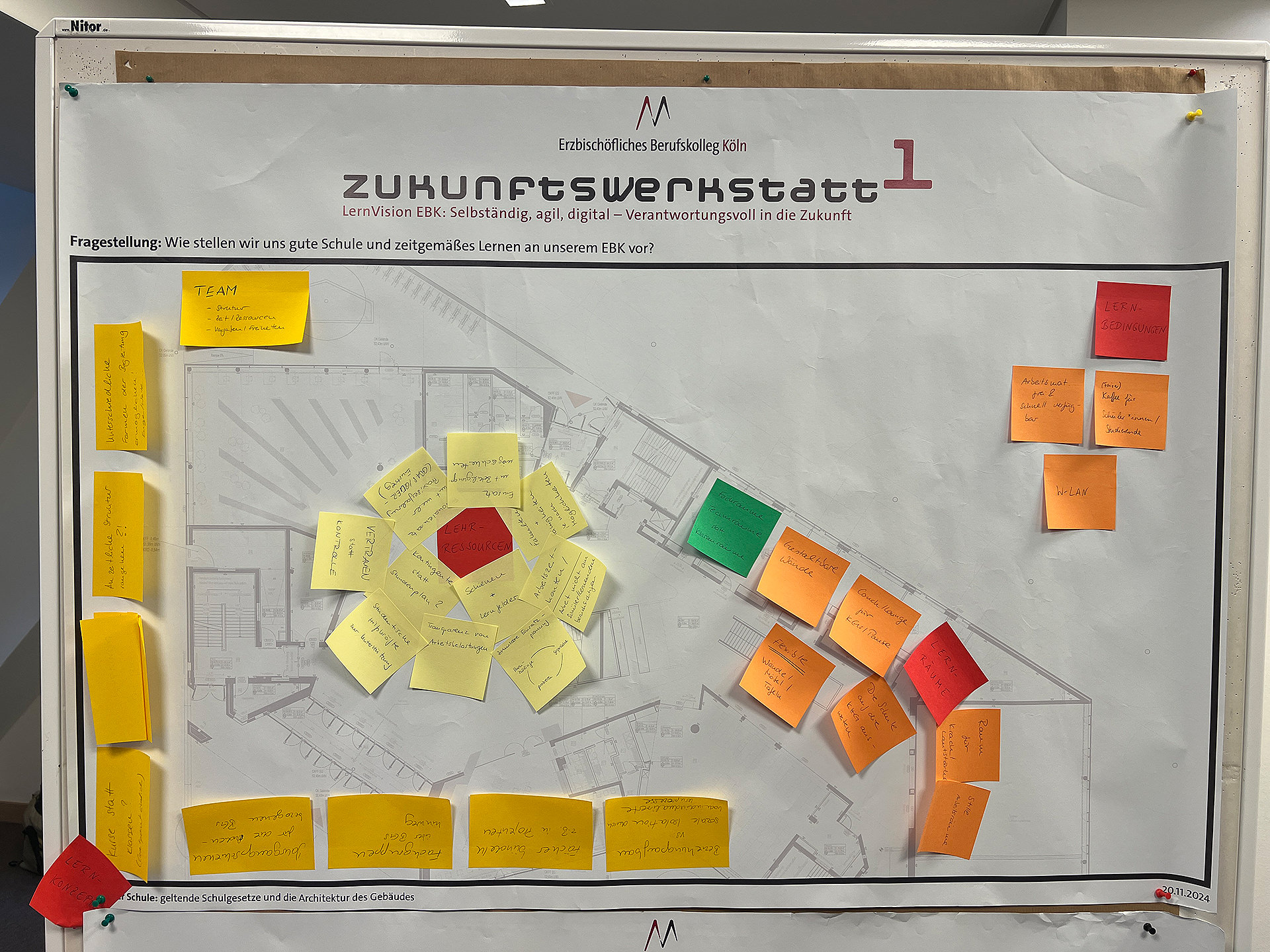

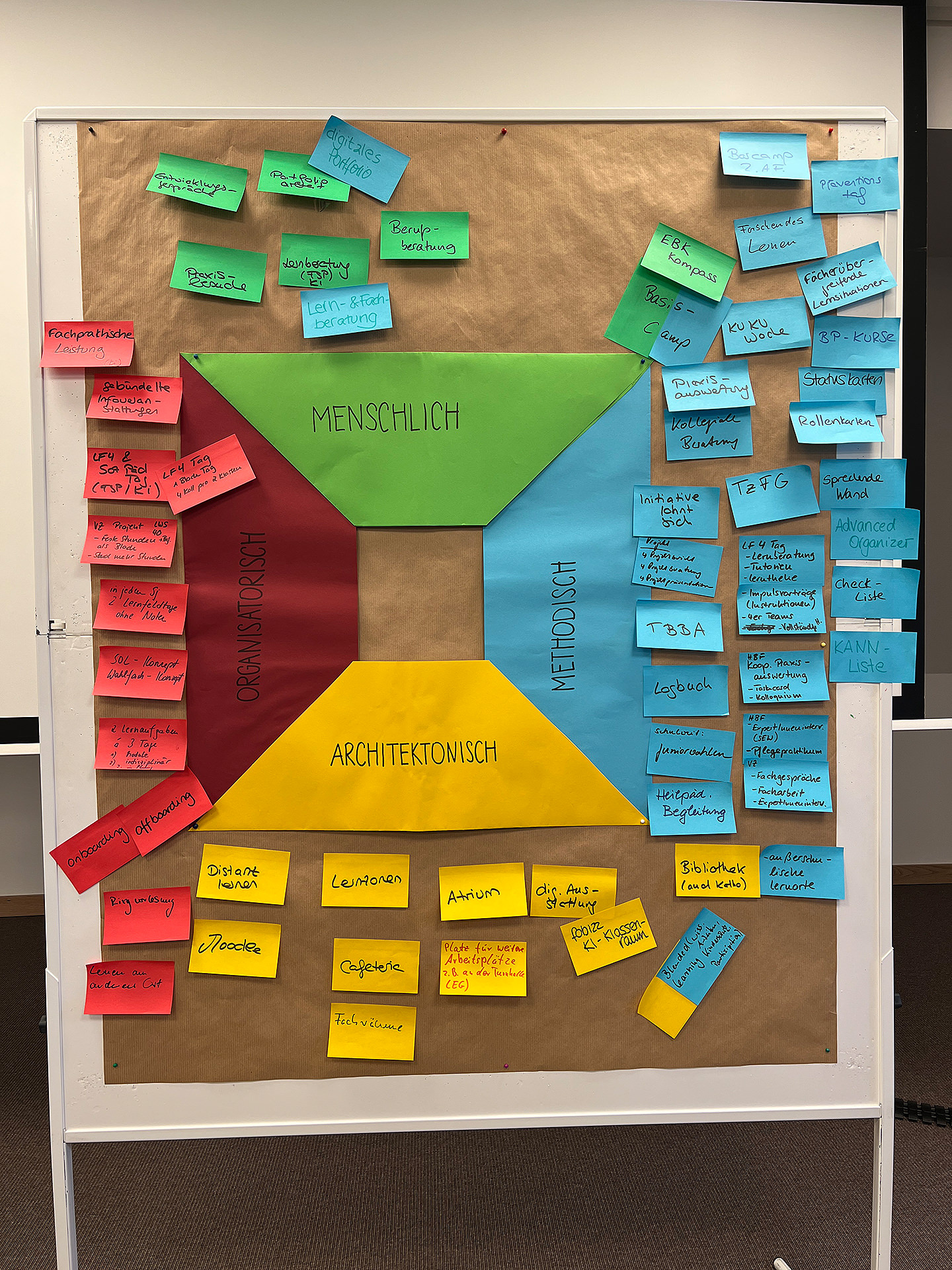

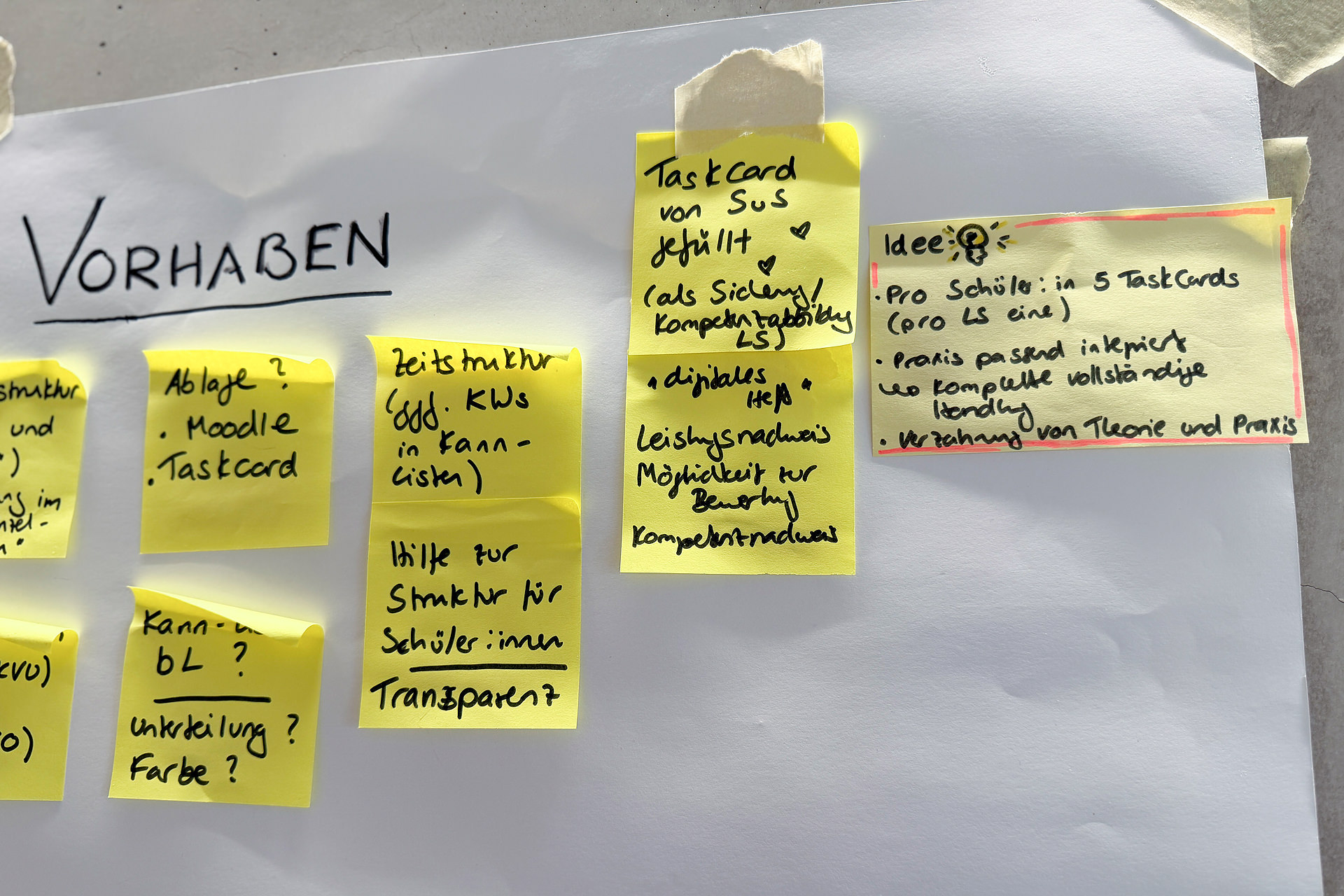

Nach dem Expertengespräch begann vor dem kreativen Hauptteil des Tages, der Zukunftswerkstatt, noch eine halbstündige Sensibilisierung mit vorbereiteten Audiorückmeldungen der Schülerschaft, wie diese sich Lernen vorstellen. Dies Informationen dienten als Grundlage für den Austausch an mehreren thematisch unterschiedlichen Stehtischen (mit Hilfsfragen). Dort wurde auf festgehalten, was wir Gutes an der Schule bewahren möchten (grüne PostIts) und was nicht (rote PostIts). Dann wurde in der Zukunftswerkstatt gemeinsam gearbeitet, gedacht und entwickelt. In fünf thematischen Gruppen – bestehend aus Lehrkräften, Schüler/innen und Studierende und den externen Gästen – wurde die Frage verhandelt: „Wie sieht das Lernen der Zukunft am EBK aus?“ Der Fokus dabei lag auf der Entwicklung konkreter Visionen, aber auch auf der Umsetzung im Schulalltag.

Per QR-Code konnte man sich an jedem Stehtisch Audiodateien anhören, wie sich die Schülerschaft des EBKs besseres Lernen vorstellt.

Das Kollegium des EBKs in der Austauschphase.

Die Ergebniswand: Was soll bewahrt werden, was sollte verbessert werden, was kann weggelassen werden? Zur Vergrößerung klicken Sie bitte HIER.

Zentrale Themen waren unter anderem:

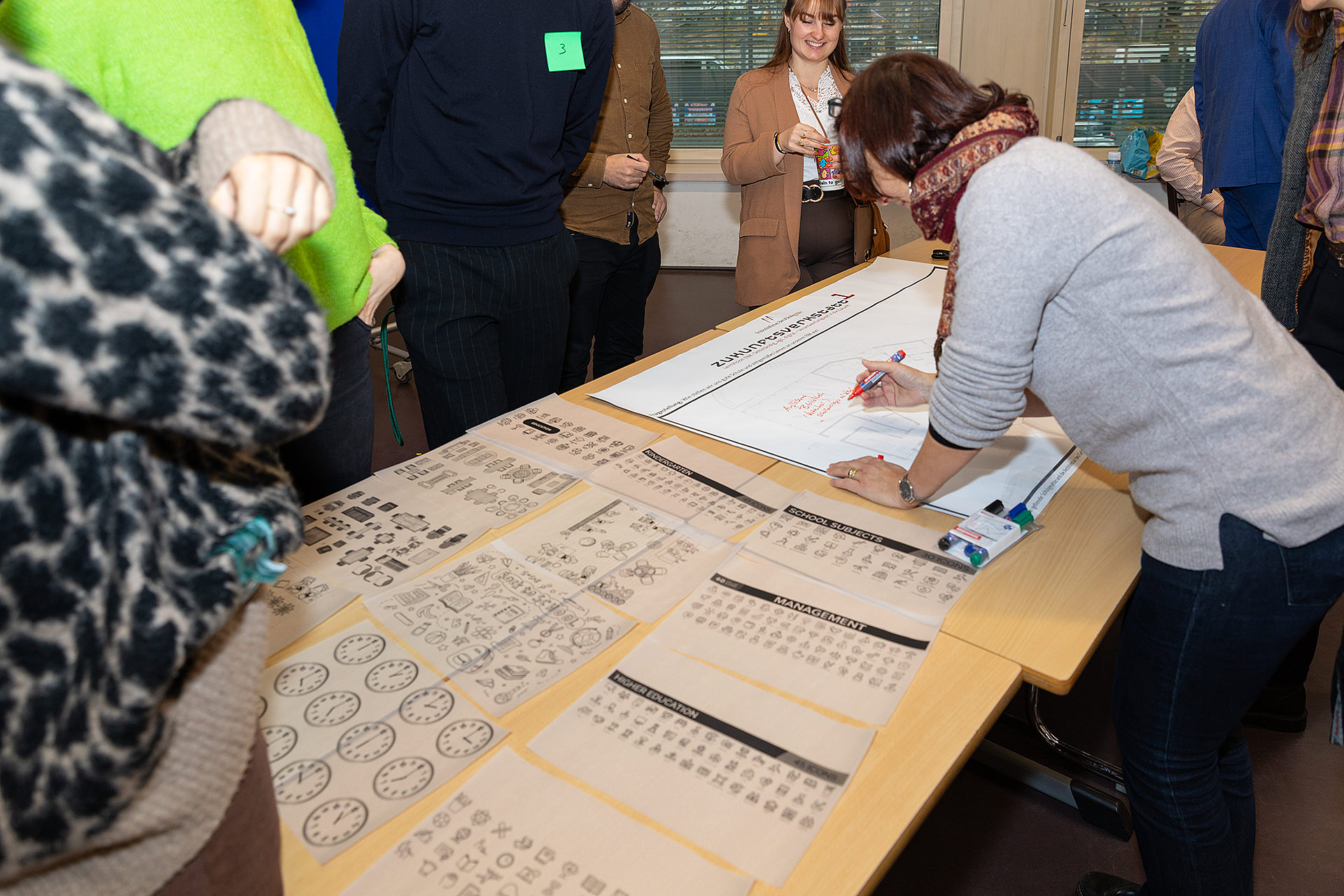

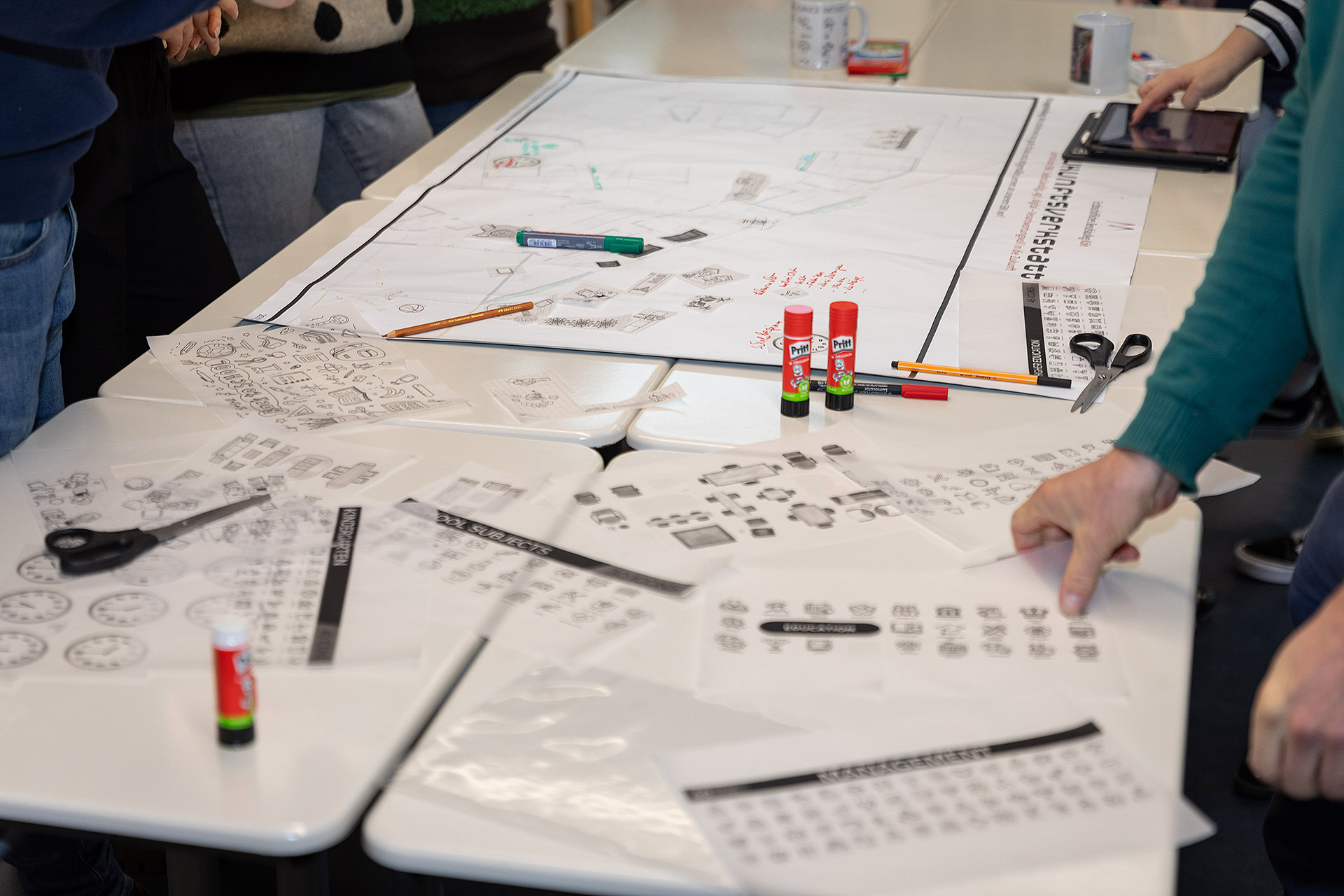

Besonders innovativ war die Idee, mit Symbolen und Piktogrammen Grundrisse der Schule zu bearbeiten – eine Art „Design Thinking“-Ansatz, der das kreative Potenzial der Teilnehmenden visuell sichtbar machte. Hier entstand nicht nur Kritik, sondern vor allem Inspiration, die neue „Architektur“ des Erzbischöflichen Berufskollegs Köln. Der Lernort Schule wurde als wandelbarer Raum gedacht und als Möglichkeitsraum für neue Bildung verstanden.

Die Neugestaltung der „Innenarchitektur der Schule“ während der Zukunftswerksatt.

Auch die Schülerschaft war sehr engagiert bei der Entwicklung Ihrer neuen Schule.

Die Austauschphase mit Rainer Devantié (Schulleiter Laborschule Bielefeld).

Die Ergebnisse der einzelenen Zukunftswerkstätten übersichtlich in Taskcards dokumentiert. Zur Vergrößerung klicken Sie HIER!

Parallel zur inhaltlichen Arbeit dokumentierte Graphic Recorder Pavo Ivković die Impulse des Tages in einem über drei Meter breiten Wandbild. Es zeigte Szenen aus dem Poetry Slam, zentrale Aussagen der Podiumsdiskussion, Schlüsselbegriffe der Zukunftswerkstatt – und war selbst Ausdruck einer neuen Form schulischer Kultur: dialogisch, offen, ästhetisch, kollaborativ. Auf einem Tablet erhielt er live Informationen aus den unterschiedlichen Zukunftswerkstätten, sodass auch nicht die kleinste Idee des kreativen Gesamtprozesses übersehen wurde.

Am Ende des Tages wurde dieses Bild präsentiert – und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren eingeladen, sich darin wiederzufinden. „Dieses Bild“, so Ivković, „ist nicht nur ein Kunstwerk. Es ist ein lebendiger Ausdruck dessen, was heute gedacht, gesagt, geteilt wurde. Es kann Ankerpunkt und Ausgangspunkt für alles sein, was jetzt kommt.“

Abgeschlossen wurde der Tag durch kurze Impulsstatements der Steuerungsgruppe für Schulentwicklung, die den Tag akribisch geplant hatte, die als Auftrag verstanden werden können: Die „LernVision EBK“ soll weitergetragen, konkretisiert und fest im Schulalltag verankert werden. Erste Arbeitsgruppen wurden geplant und eine digitale Plattform zur Weiterarbeit vorbereitet. Das Bild des Graphic Recorders wird dauerhaft im Schulgebäude ausgestellt – als Erinnerung, als Anstoß und ständiger Impuls.

Der Visionstag am EBK war kein gewöhnlicher Konferenztag. Es war ein Tag des Aufbruchs, ein Meilenstein. Ein Tag, an dem sichtbar wurde, dass unser Berufskolleg nicht nur Ort der Vermittlung, sondern auch Ort der Gestaltung sein kann. Eine Erinnerung daran, dass Veränderung möglich ist, wenn sie partizipativ, kreativ und verantwortungsvoll geschieht.

„Ich habe Platz für eure Ideen geschaffen“, sagte Graphic Recorder Pavo Ivković zu Beginn. Dieser Platz wurde genutzt. Und mit Leben gefüllt. Die Schule hat begonnen, sich zu verändern – nicht durch Vorgaben von außen, sondern durch die Ideen von innen. Durch das, was Lehrer/innen, Schüler/innen, Studierende und die Schulleitung gemeinsam möglich machen.

Und so bleibt von diesem Tag nicht nur ein Bild an der Wand. Sondern ein neues, individuelles Selbstverständnis des Lernens: Schule ist ein Ort des Werdens. Und das EBK ist auf dem Weg dahin.

Das Endergebnis eines äußerst produktiven Tages: Die LernVision EBK als Graphic Recording. Zur Vergrößerung klicken Sie bitte HIER.

Am 31. Januar und 1. Februar 2025 zog sich die erweiterte Schulleitung des EBK ins Kardinal-Schulte-Tagungshaus in Bensberg zurück, um den nächsten entscheidenden Schritt in Richtung Schultransformation zu beschreiten. Ziel war es, die vielfältigen Ergebnisse des Visionstags zu bündeln, gemeinsame Begriffe zu schärfen und einen verbindlichen Minimalkonsens zu formulieren, der den Startpunkt für die praktische Umsetzung der „LernVision EBK“ bildet.

Unter dem Leitsatz „Bewahren – Innovieren – Optimieren“ wurde intensiv diskutiert, gesammelt, strukturiert und priorisiert. Die Arbeitsweise war bewusst offen, dialogisch und prozessorientiert – getreu dem Bild der Reisebegleitung, das dem Tag zugrunde lag: keine vorgefertigte Route, sondern ein gemeinsames Navigieren durch unbekanntes Terrain.

Am Ende standen vier zentrale Vereinbarungen, auf die sich die erweiterte Schulleitung einvernehmlich einigte. Sie bilden den Minimalkonsens der „LernVision EBK“:

Das zentrale Leitbild des pädagogischen Handelns am EBK ist künftig das „verantwortete Lernen“. Es versteht sich als eine Weiterentwicklung selbstorganisierten Lernens und verknüpft persönliche Selbststeuerung mit kritischer Reflexion, sozialer und ökologischer Verantwortung. Lernende übernehmen aktiv Verantwortung für ihren Bildungsprozess – in einem unterstützenden, kooperativen Rahmen, der von gegenseitigem Vertrauen geprägt ist. Lehrkräfte begleiten diesen Prozess nicht als reine Wissensvermittler, sondern als Lernmoderator/innen.

Künftig wird es für alle Bildungsgänge eine „zeitliche Schienung“ geben – also eine koordinierte, parallele Taktung des Unterrichts zwischen verschiedenen Klassen und Kursen. Ziel ist es, parallele Lernzeiten zu schaffen, in denen individualisiertes und verantwortetes Lernen verstärkt stattfinden kann. Dieses Modell ermöglicht Lernzeitfenster, projektbasiertes Arbeiten sowie effektive Nutzung gemeinsamer Ressourcen – sowohl im beruflichen als auch im studienbezogenen Bereich.

Ein weiteres zentrales Element der Transformation ist die Stärkung der Teamarbeit. Lehrkräfte sollen verstärkt in den studienbezogenen Bildungsgängen in „Teams“ und in den berufsbezogenen Bildungsgängen in „Tandems“ zusammenarbeiten – sowohl bei der Planung als auch bei der Durchführung des Unterrichts. Dies ermöglicht eine engere Verzahnung von Fachinhalten, eine kollegiale Unterstützung sowie die Entstehung einer neuen gemeinsamen Verantwortungskultur. Besonders in den Leistungskursen im Beruflichen Gymnasium sind Teamstunden geplant, in denen Lehrkräfte gleichzeitig die Lernprozesse begleiten.

Zur Unterstützung des neuen Lernkonzepts wird die schulweite Nutzung gemeinsamer Moodle-Kurse etabliert. Alle Lehrkräfte eines Faches oder Lernfeldes arbeiten künftig mit identischen digitalen Kursstrukturen. Diese Maßnahme spart Ressourcen, schafft Transparenz und fördert die Zusammenarbeit im Kollegium. Gleichzeitig ermöglicht sie es den Schüler/innen und Studierenden, sich eigenständig in strukturierte digitale Lernangebote einzuarbeiten.

Die Klausurtagung in Bensberg war kein Endpunkt, sondern ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg zu einer zukunftsorientierten Schule. Mit dem formulierten Minimalkonsens schafft das EBK eine gemeinsame Grundlage für alle Bildungsgänge – und damit die Voraussetzungen für eine neue Lernkultur, die auf Verantwortung, Kooperation und Innovation setzt.

„Veränderung entsteht nicht durch Perfektion, sondern durch den Mut, neue Wege zu gehen.“– Abschlussimpuls der Tagung

Die erweiterte Schulleitung des EBKs bei der Tagung in Bensberg: (v.l.n.r.) Carsten Arntz, Carmen Bisseling, Dr. Michaela Thissen, Christoph Lowis, Magdalena Sauer, Nadine Röthig-Heß, Birgit Hochmann, Birgit van Elten, Nils Bröring, Kathrin Wichmann, Suse Kunz, Vera Holly, Julia Dahmen, Prof. Dr. Michael Obermaier.

Am 19. Februar 2025 versammelte sich das gesamte Kollegium des Erzbischöflichen Berufskollegs Köln zu einer weiteren Lehrerkonferenz. Dort wurden dem Kollegium die Ergebnisse der Klausurtagung der erweiterten Schulleitung im Kardinal-Schulte-Tagungshaus vorgestellt.

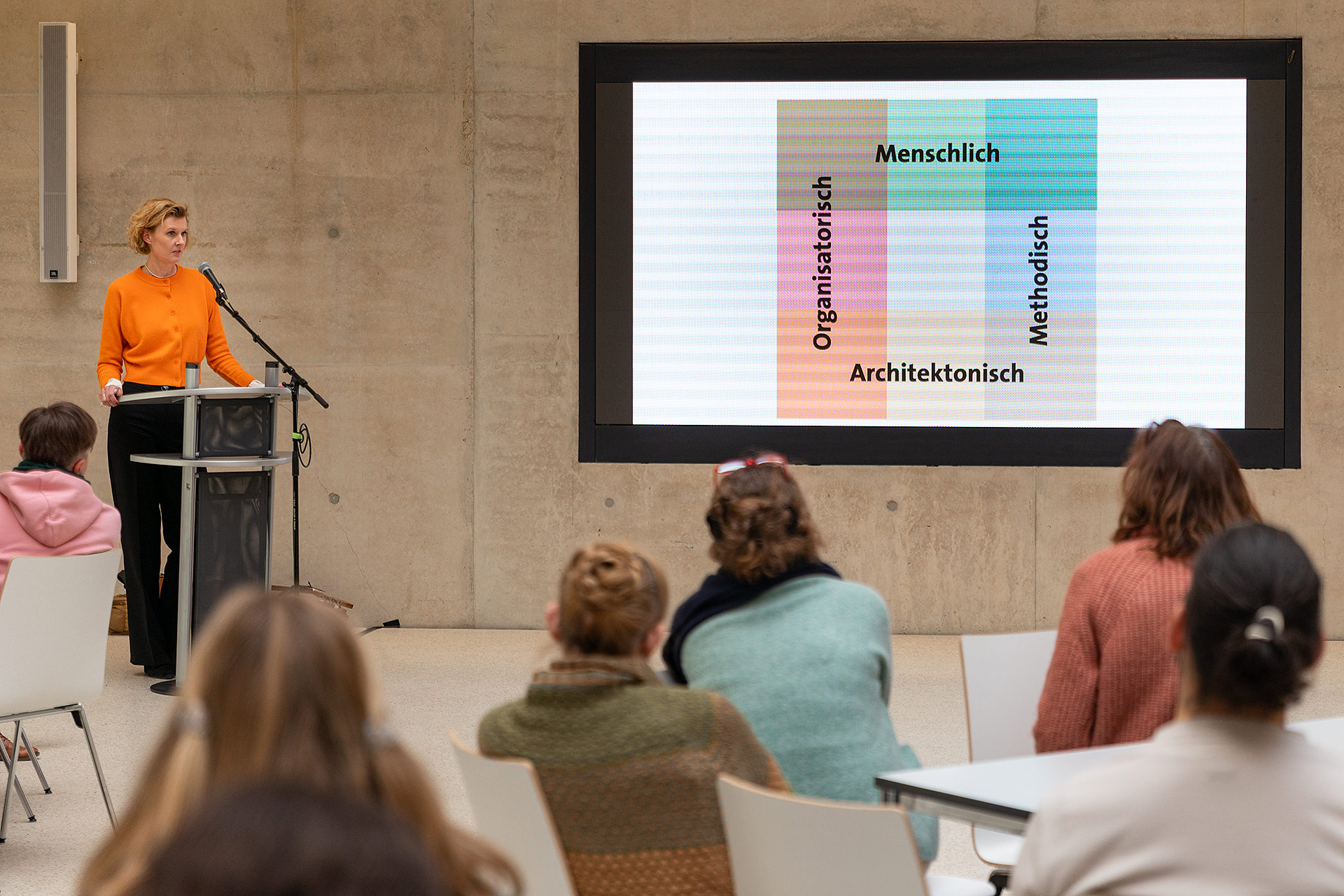

„Wir haben als erweiterte Schulleitung für unsere Schule – auf der Basis der Ergebnisse vom Visionstag – die Statik und das Fundament von Lernen festgelegt“, sagte Schulleiter Carsten Arntz in seiner Eröffnungsrede, „aber die Innenarchitektur – das, was Schule lebendig macht – gestalten wir nun gemeinsam.“ Damit wurde deutlich: Die in Bensberg weiterentwickelte „LernVision EBK“ soll kein fertiges Konzept sein, das übergestülpt wird, sondern ein gemeinschaftlich weiterzuentwickelnder Weg der ganzen Schulgemeinschaft.

Schulleiter Carsten Arntz bei seiner Eröffnungsrede.

Arntz bedankt sich bei der erweiterten Schulleitung für die hervorragende Arbeit, die während der Tagung in Bensberg geleistet wurde.

Die stellvertretende Schulleiterin, Kathrin Wichmann, bei der Erläutung der verschiedenen Bereiche, die bei der Erstellung des Minimalkonsens eine wichtige Rolle gespielt haben.

Arntz nannte drei wesentliche Gründe für diesen Transformationsprozess:

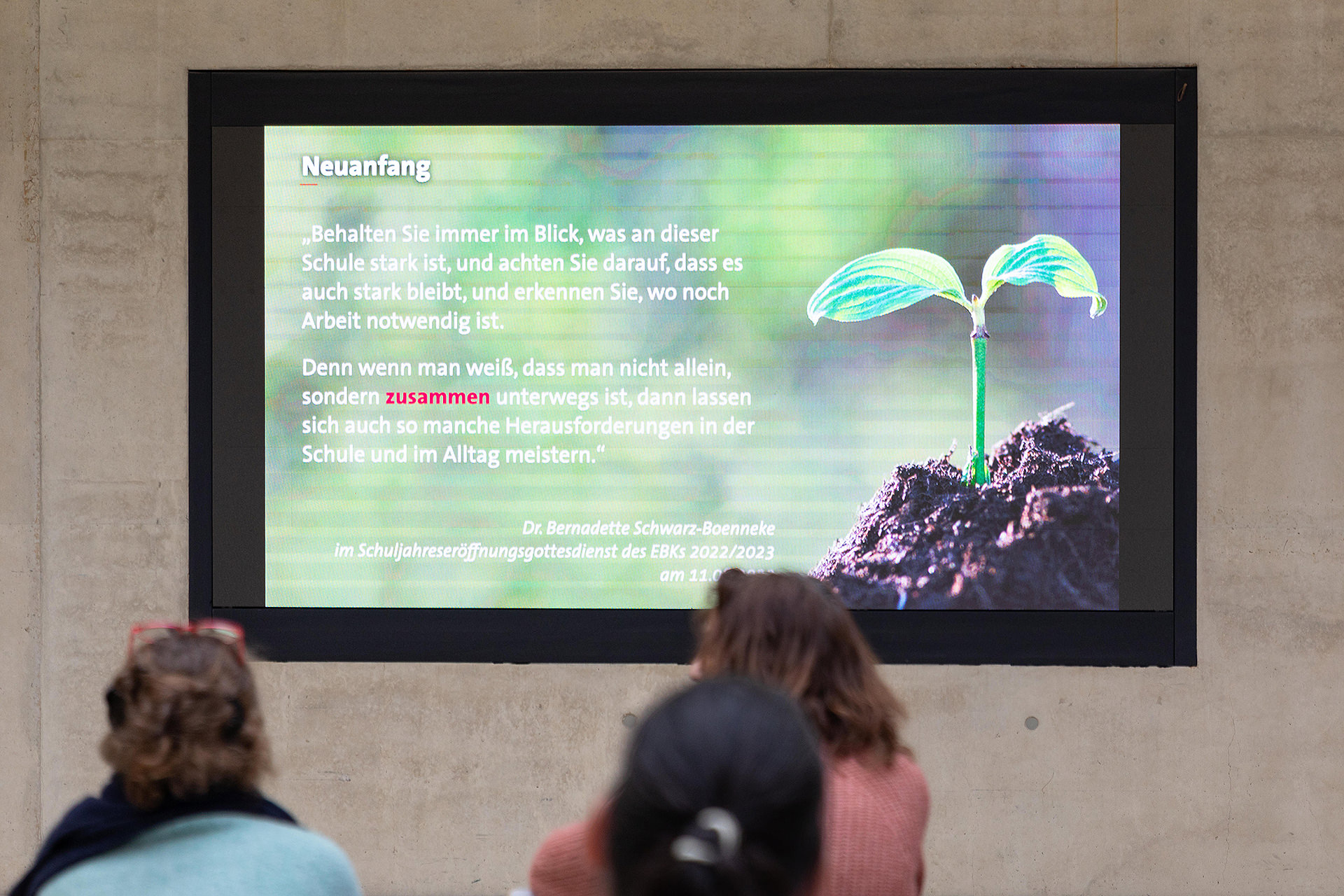

In seiner Rede betonte Schulleiter Arntz: „Veränderung heißt nicht, einen Reset-Knopf zu drücken und alles Gewesene zu löschen, sondern zu erkennen, was stark ist – und wo noch Arbeit notwendig ist.“ Veränderung soll gelingen, ohne das Bewährte aufzugeben, aber mit Mut zu neuen Wegen.

Der Impuls der Tagung wurde an diesem Tag nicht nur vorgestellt, sondern auch gefeiert: mit Respekt für das Geleistete und mit Energie für das, was noch kommt. Der Applaus galt dabei besonders den Kolleginnen und Kollegen der erweiterten Schulleitung, die diesen Prozess mitgetragen und gestaltet haben.

Bildungsgangleiter Nils Bröring bei der Erläuterung zum „verantworteten Lernen“.

Digitalisierungsbeauftragte Magdalena Sauer bei ihrer Erläuterung zum neuen Lehrverständnis am EBK..

Bildungsgangleiterin Nadine Röthig-Heß (rechts) und Bildungsgangleiterin Julia Dahmen (links) bei ihrem vertieften Einblick in das „verantwortete Lernen“.

„Wenn man weiß, dass man nicht allein, sondern zusammen unterwegs ist, dann lassen sich auch so manche Herausforderungen in der Schule und im Alltag meistern.“– Frau Dr. Schwarz-Boenneke (ehemalige Hauptabteilungsleiterin im Erzbistum Köln bei der Ernennung von Carsten Arntz als neuer Schulleiter des EBK am 11.08.2022)

Am Mittwoch, 02. Juli 2025, versammelte sich die gesamte Schulgemeinschaft des Erzbischöflichen Berufskollegs Köln im Atrium, um gemeinsam einen neuen, zukunftsweisenden Abschnitt des schulischen Lebens ab dem Schuljahr 2025/2026 zu eröffnen. Die Schulleitung stellte der Schülerschaft in einer feierlichen Ansprache die LernVision EBK vor – ein umfassendes Konzept für „verantwortetes Lernen“, das ab dem kommenden Schuljahr das Leitbild schulischer Arbeit am EBK prägen wird. Damit markiert die Schule einen bewussten Neuanfang, der nicht nur strukturelle Veränderungen mit sich bringt, sondern vor allem eine neue Haltung zum Lernen etablieren will.

Bereits im November des vergangenen Jahres hatte ein schulweiter Visionstag den Auftakt zu diesem Prozess gegeben. Nun wird aus der damaligen Idee gelebte Realität. Im Zentrum der neuen LernVision steht das verantwortete Lernen. Anders als bei herkömmlich verstandener Selbststeuerung liegt die Verantwortung hier nicht allein bei den Lernenden. Vielmehr wird sie partnerschaftlich getragen – von Schülerinnen und Schülern, Studierenden, Lehrerinnen und Lehrern. Lernen wird als dialogischer Prozess verstanden, der auf drei Ebenen wirkt: im Ich, im Du und im Wir. Die Lernenden sollen einerseits ihr eigenes Lernen bewusst gestalten, andererseits in Beziehung treten und Verantwortung für ihre Umwelt übernehmen. Bildung, so die Botschaft der Rede, soll nicht nur Wissen vermitteln, sondern Haltungen formen – mit christlicher Prägung, demokratischem Anspruch und Blick auf die Zukunft.

Konkret bedeutet das für die Schülerschaft: neue Freiräume, neue Strukturen, neue Werkzeuge. So werden etwa die Klassenräume ab dem Morgen durchgängig zugänglich sein, eine Kernlernzeit zwischen 8:15 und 15:15 Uhr schafft verbindliche und offene Zeitfenster für vertieftes Arbeiten. In den kommenden Monaten entsteht ein digitaler MakerSpace, die Lernzonen werden schrittweise in offene, inspirierende Lernumgebungen umgewandelt. Besonders in den studienbezogenen Bildungsgängen wird der Stundenplan neu gedacht: Leistungs- und Grundkurse sowie die Profilfächer werden parallel geführt, thematische Verknüpfungen gefördert und Zeiträume (sogennannte „Lernzeiten“) für individuelles Lernen freigehalten. Auch in der Fachschule für Sozialpädagogik greift die Vision tief: Dort sind Lernsituationen konsequent auf reale berufliche Handlungskompetenzen ausgerichtet – ganz im Sinne eines Lernen durch Tun, Reflektieren und Verstehen.

Zur Umsetzung dieser Vision führt die Schule drei zentrale methodische Instrumente ein. Das „Logbuch“ wird zum persönlichen Lernjournal jedes Einzelnen – ein Ort, an dem Lernwege dokumentiert, Erfolge sichtbar und Herausforderungen reflektiert werden. Die „Kann-Listen“ definieren transparente Kompetenzerwartungen, die Lernenden Orientierung bieten. Gemeinsame Moodle-Kurse in zentralen Fächern bündeln Materialien, Aufgabenformate und Reflexionshilfen, um kooperatives Lernen über Klassengrenzen hinweg zu ermöglichen. Ergänzend dazu startet das Schuljahr für alle neuen Unterstufen mit dem „EBK-Kompass“, einem mehrtägigen Orientierungsprogramm, das Grundlagen verantworteten Lernens vermittelt.

Die Rolle der Lehrkräfte wird sich in diesem Kontext nicht auflösen, sondern neu definieren. Als dialogische Lernbegleiterinnen und -begleiter nehmen sie eine doppelte Funktion ein: Sie setzen klare inhaltliche Rahmen, ermöglichen zugleich aber Freiräume zum Denken, Forschen, Gestalten und Entscheiden. Der klassische Frontalunterricht wird ergänzt – nicht ersetzt – durch einen ko-konstruktiven Ansatz, in dem Beziehung, Beteiligung und Reflexion im Vordergrund stehen.

Die LernVision ist dabei kein abgeschlossenes Projekt mit einem festen Endpunkt, sondern ein langfristiger Entwicklungsprozess, der kontinuierlich wachsen, sich hinterfragen und verändern darf. Die Schulleitung machte deutlich, dass auf diesem Weg auch Unsicherheiten und Reibung dazugehören – denn wo Neues entsteht, da braucht es Mut, Geduld und Vertrauen. Der Geist dieser Rede war getragen von der Überzeugung, dass Lernen nur dann gelingen kann, wenn es bedeutsam, partizipativ und zukunftsfähig ist.

Mit einem klaren Appell schloss die Schulleitung ihre Rede: Verantwortung sei keine Bürde, sondern eine Chance. Eine Schule, die junge Menschen in ihrer Selbstwirksamkeit stärkt, sie in Beziehung führt und zum Gestalten ermutigt, sei ein Ort wahrer Bildung – und genau das wolle das EBK sein. Im Anschluss an die zentrale Veranstaltung hatten alle Bildungsgänge Gelegenheit, sich in kleineren Runden vertieft mit den konkreten Implikationen der LernVision auseinanderzusetzen.

Mit dem heutigen Tag hat das Erzbischöfliche Berufskolleg Köln einen mutigen Schritt in Richtung Zukunft gemacht – einen Schritt, der Lernen nicht als Pflichterfüllung, sondern als gemeinsames Wachsen versteht. Die LernVision EBK ist mehr als ein pädagogisches Konzept. Sie ist ein Versprechen.

Die Schulleitung verkündet geschlossen der Schülerschaft, welche Wege im neuen Schuljahr gegangen werden.

Kathrin Wichmann (stellvertretende Schulleiterin) erläutert den Schüler/innen und Studierenden, dass Lernen als dialogischer Prozess verstanden wird, der auf drei Ebenen wirkt: im Ich, im Du und im Wir.

Am 07.07.2025 durfte das Erzbischöfliche Berufskolleg Köln einen Gast aus der Wissenschaft begrüßen. Der Vortrag von Prof. Dr. Thomas Mikhail im Rahmen der dreitägigen Konzeptionstageam EBK markierte einen zentralen Impuls für das schulische Selbstverständnis in einer Zeit, in der Bildung nicht länger bloße Stoffvermittlung ist, sondern zur Kulturveränderung aufruft. Mikhail skizzierte eindrucksvoll, wie sich die Rolle von Lehrkräften im Zeitalter des „verantworteten Lernens“ wandelt – weg von traditionellen Instruktionsmustern hin zu einer Haltung, die Begleitung statt Belehrung, Zutrauen statt Kontrolle und Ermöglichung statt Steuerung in den Mittelpunkt rückt. Die vielzitierte Forderung nach einer „neuen Lernkultur“ bekam durch seine Worte eine konkrete Gestalt, die sowohl philosophisch fundiert als auch praktisch anschlussfähig ist.

Prof. Dr. Thomas Mikhail von der Universität Erfurt bei seinem Vortrag: „Verantwortetes Lernen und Lernbegleitung. Zur neuen Rolle von Lehrpersonen“.

Ausgangspunkt seiner Argumentation ist der Begriff der Verantwortung – ein Begriff, der, so Mikhail, im Kontext von Lernen besonders voraussetzungsreich ist. Verantwortung entsteht nicht beliebig, sondern erfordert drei zentrale Bedingungen: die Fähigkeit zur Folgenabschätzung, das Wissen um geltende Normen und die Zurechnungsfähigkeit des Handelnden. Diese Bedingungen sind im Kontext des Lernens deshalb so entscheidend, weil Lernen eben kein technischer, steuerbarer oder übertragbarer Prozess ist. Niemand kann für einen anderen lernen. Lernen ist immer individuell, immer subjektiv, immer eigenverantwortlich – ein Akt der Selbstaneignung, vergleichbar mit dem Essen: Auch das lässt sich nicht delegieren. Wer satt sein will, muss selbst essen. Wer lernen will, muss selbst lernen. Und genau hier setzt das Paradox an: Einerseits trägt jeder Mensch – auch jeder Schüler, jede Schülerin – bereits Verantwortung für das eigene Lernen, andererseits ist Lernen selbst eine Suchbewegung, die Fehler, Irrwege und Unsicherheiten braucht, um überhaupt stattfinden zu können.

Daraus leitet sich die zentrale These ab: Verantwortung ist weniger Voraussetzung als vielmehr Ziel des Lernprozesses. Verantwortung ist das, was durch gelungenes Lernen erst entsteht. Daraus ergibt sich für die Schule ein doppelter Auftrag. Sie muss einerseits Lernprozesse ermöglichen, die diesen Eigenbesitz fördern – das heißt: Lernumgebungen schaffen, die Raum geben für Selbstverantwortung, Entscheidung und kreative Aneignung. Andererseits muss sie diesen Prozess professionell begleiten – nicht im Sinne von Kontrolle, sondern im Sinne einer moderierenden, unterstützenden, herausfordernden Begleitung, die Orientierung gibt, ohne die Richtung vorzuschreiben.

In einer eindrücklichen Analogie veranschaulichte Mikhail diesen Unterschied am Beispiel einer Sightseeing-Tour durch Köln: Während eine Reisebegleitung auf Augenhöhe agiert, emotionale Nähe schafft und das Zusammensein zum Selbstzweck macht, übernimmt eine Stadtführung die Aufgabe, Orientierung zu geben, Irrwege zu vermeiden und zielgerichtetes Wissen zu vermitteln. Beide Formen – Begleitung und Führung – haben ihre Berechtigung. Doch im Kontext von Erwachsenenbildung und insbesondere der beruflichen Bildung, wie sie am EBK stattfindet, hat die Lernbegleitung eine besondere Bedeutung. Denn: Die Lernenden am Berufskolleg sind keine Kinder mehr. Sie bringen Lebenserfahrung mit, tragen bereits Verantwortung für sich selbst und sind in der Lage, auch für ihren Lernprozess Verantwortung zu übernehmen. Genau das muss Schule ihnen zutrauen – und ihnen diesen Raum geben.

Lernbegleitung, so Mikhail, bedeutet deshalb vor allem: Vertrauen. Vertrauen in die Fähigkeit und Bereitschaft der Lernenden, sich Inhalte selbstständig zu erschließen. Vertrauen in ihre Urteilskraft, ihre Neugier, ihre Eigenverantwortung. Aber auch: Zurückhaltung seitens der Lehrperson. Nicht in Form von Passivität oder Gleichgültigkeit, sondern als bewusste Entscheidung, Lernprozesse nicht permanent zu steuern, sondern gezielt zu moderieren. Es geht um eine pädagogische Haltung, die sich vom Besserwissen verabschiedet und stattdessen Räume öffnet, in denen Lernen als schöpferischer, ästhetischer und zutiefst persönlicher Prozess möglich wird.

Besonders stark wird diese Perspektive im Blick auf sogenannte praktische Wissensformen – etwa in der Ausbildung von Erzieherinnen und Heilerziehungspflegern. Dort gibt es oft kein eindeutiges „richtig“ oder „falsch“. Was zählt, ist die Fähigkeit, begründet zu handeln – im Wissen um die Einmaligkeit der Situation und die Einzigartigkeit der beteiligten Personen. Genau dafür braucht es eine Lernkultur, die Initiative, Kreativität, Engagement und Eigenverantwortung fördert. Nicht durch Vorgaben, sondern durch Freiräume. Nicht durch Standardisierung, sondern durch Personalisierung. Und nicht durch Belehrung, sondern durch Begleitung.

In einer Zeit, in der Schule sich zunehmend zwischen Kompetenzraster, Outputorientierung und Digitalisierung neu verorten muss, ist Mikhails Beitrag ein Plädoyer für ein pädagogisches Verständnis, das auf Freiheit, Vertrauen und Beziehung setzt. Verantwortung – das macht sein Vortrag deutlich – ist keine bürokratische Kategorie, sondern ein pädagogischer Prozess. Und wer diesen Prozess ernst nimmt, der erkennt: Die Zukunft der Schule entscheidet sich nicht nur an Lernzielen, sondern an der Haltung der Menschen, die Lernwege mitgehen. Lehrkräfte als Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter – das ist kein Etikettenwechsel, sondern eine kulturelle Neuausrichtung. Eine, die am EBK längst begonnen hat.

Im Anschluss an seinen Vortrag über „Verantwortetes Lernen und Lernbegleitung“ stellte sich Prof. Dr. Thomas Mikhail einer engagierten und tiefgründigen Diskussion mit dem Kollegium des Erzbischöflichen Berufskollegs Köln. Was sich in diesen Wortmeldungen offenbarte, war nicht nur die Auseinandersetzung mit einer neuen pädagogischen Haltung, sondern auch das ernsthafte Ringen um die Vereinbarkeit von Begleitung, Bewertung, Struktur und Verantwortung im schulischen Alltag – insbesondere unter den Bedingungen der Fachschulausbildung.

Eine zentrale Frage beschäftigte viele Kolleginnen und Kollegen: Wie lässt sich das Ideal einer lernbegleitenden Haltung mit der realen Anforderung zur Leistungsbewertung und Benotung vereinbaren? Die Sorge war spürbar, dass die Förderung von Fehlerfreundlichkeit und Eigenverantwortung in Widerspruch zur Notwendigkeit stehen könnte, Noten zu vergeben, Leistungen zu zertifizieren und damit auch die gesellschaftlich geforderte „Allokationsfunktion“ von Schule zu erfüllen. Eine Lehrerin brachte es auf den Punkt: „Ich habe Angst, dass ich am Ende nur noch ein Stempelchen setze.“ Ein anderer Kollege stellte infrage, ob man Begleitung überhaupt bewerten könne – eine Stadtführung, so sein Vergleich, werde schließlich auch nicht benotet. Die Spannung zwischen pädagogischer Idealisierung und schulpraktischem Muss war greifbar.

Prof. Mikhail reagierte auf diese Anfragen mit einem differenzierten Plädoyer für Komplementarität statt Polarisierung. Lernbegleitung und unterrichtliche Führung seien keine Gegensätze, sondern zwei Seiten eines pädagogischen Handelns, das situativ entscheidet, wann Impulse, Orientierung und Expertentum gefragt sind – und wann es gilt, sich zurückzunehmen, Freiraum zu lassen, Vertrauen zu schenken. Die Notwendigkeit der Benotung – das räumte er offen ein – lasse sich gegenwärtig nicht einfach aushebeln. Sie sei Teil eines Systems, das sich erst schrittweise und mit Augenmaß in Richtung neuer pädagogischer Kulturen bewegen könne. Reflexionsgespräche, formative Rückmeldungen oder phasenbezogene Leistungsbeobachtungen wurden als mögliche Bausteine genannt, um zumindest bewertungsarme Räume innerhalb eines weiterhin bestehenden Systems zu eröffnen.

Ein weiterer Aspekt, der intensiv diskutiert wurde, war das Verhältnis von Wissen und Macht im Klassenzimmer. Lehrpersonen haben einen Wissensvorsprung – das wurde nicht bestritten. Doch wie damit umgehen? Mikhail betonte, dass es entscheidend sei, wie dieser Vorsprung sichtbar werde: als Einladung zum Dialog oder als Demonstration von Überlegenheit. Macht, so seine Position, dürfe nicht aus der Position, sondern müsse aus dem besseren Argument erwachsen. Eine Kollegin forderte dazu auf, Machtverhältnisse offen zu reflektieren, da auch Selbstunterwerfungsmuster auf Seiten der Lernenden ein Teil des pädagogischen Raumes seien. Es sei nicht damit getan, nur dialogisch aufzutreten – es müsse auch erfahrbar gemacht werden, dass sich tatsächlich etwas am Machtverhältnis ändert.

Ebenso wurde intensiv über die Rolle der Lehrperson als Begleiterin gesprochen. Was bedeutet Begleitung konkret, wenn man selbst „die Stadt kennt“, also Experte oder Expertin im Fach ist? Muss man dann nicht auch hin und wieder deutlich sagen, wo es langgeht? Mikhail zeigte sich anschlussfähig und betonte, dass es gerade nicht um ein Entweder-oder gehe, sondern um eine kluge Ausbalancierung. Lernbegleitung bedeute nicht, sich aus allem zurückzuziehen oder Fehler sehenden Auges zuzulassen, sondern vielmehr: Raum zu eröffnen, Interesse zu zeigen, erreichbar zu sein – ohne sich aufzudrängen. Eine Haltung des Vertrauens und der Zurückhaltung sei kein Mangel an Professionalität, sondern Ausdruck tiefen pädagogischen Respekts.

Ein weiterer Diskussionsstrang widmete sich der Frage, wie individuelle Begleitung unter den realen Bedingungen einer großen Gruppe möglich sei – insbesondere in heterogenen Lerngruppen, in denen Studierende mit unterschiedlichsten biografischen Hintergründen, Vorerfahrungen und Leistungsständen zusammenkommen. Auch hier wurde deutlich: Der Anspruch an Individualisierung ist hoch, aber er ist nicht unbegrenzt erfüllbar. Mikhail sprach offen von Grenzen – nicht als Ausrede, sondern als Anerkennung der Realität. Aber auch hier gelte: Individualisierung beginne nicht erst bei der 1:1-Betreuung, sondern bereits in der Haltung, mit der man auf Lernende zugeht – oder sie auf sich zukommen lässt.

Schließlich wurde auch das Spannungsverhältnis zwischen strukturierten Bildungsgängen mit klaren Abschlusszielen (etwa in der Erzieher/innenausbildung) und der Idee des offenen Lernraums thematisiert. Die berechtigte Sorge, Studierende könnten wesentliche Inhalte verpassen, wurde von mehreren Kolleginnen geteilt. Mikhail empfahl hier, nicht mit Maximalforderungen zu starten, sondern Schritt für Schritt Freiräume zu eröffnen – etwa durch anteilige freie Lernphasen, wie sie etwa an Dortmunder Modellschulen erprobt wurden. In solchen Phasen könne sich Lernverantwortung entwickeln, ohne dass die Struktur des Bildungsgangs verloren gehe.

Was aus dieser Diskussion bleibt, ist nicht der Eindruck eines einfachen „Fahrplans“, sondern der Beginn eines Reflexionsprozesses, der das Kollegium tief erfasst hat. Die Fragen waren nicht rhetorisch, sie waren echt. Sie kamen aus einem Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Lernenden, gegenüber der Gesellschaft, gegenüber dem eigenen pädagogischen Ethos. Und vielleicht ist genau das der entscheidende Ausgangspunkt für das, was Mikhail „eine neue Lernkultur“ nennt: Eine Kultur, die sich nicht auf Polarisierungen einlässt, sondern auf die Suche nach einem pädagogischen Gleichgewicht zwischen Führung und Freiheit, zwischen Bewertung und Vertrauen, zwischen Wissen und Beziehung. Das EBK hat an diesem Tag damit begonnen, diese Suche gemeinsam zu gestalten. Und das allein ist bereits ein Lernprozess – im besten Sinne.

Die ausführliche Fragerunde nach dem Vortrag eröffnete für alle noch einmal die neuen Perspektiven des „verantwortetes Lernens“.

(v.l.n.r.) Carsten Arntz (Schulleiter), Prof. Dr. Thomas Mikhail (Universität Erfurt), Prof. Dr. Michael Obermaier (Katholische Hochschule Köln), Kathrin Wichmann (stellvertretende Schulleiterin) vor dem Graphic Recording der LernVision EBK.

Am Erzbischöflichen Berufskolleg Köln ist im Zeitraum vom 07.–09.07.2025 etwas in Bewegung geraten, das mehr ist als ein Schulentwicklungsprozess – es ist ein kultureller Aufbruch in eine neue Haltung gegenüber dem Lernen, dem Lehren und dem gemeinsamen Wirken als Schulgemeinschaft. Die dreitägigen Konzeptionstage am Schuljahresende markieren dabei keinen Endpunkt, sondern vielmehr einen eindrücklichen Zwischenschritt auf einem Weg, den das Kollegium bereits im Herbst mit dem Visionstag begonnen hatte – und der mit dem inspirierenden Vortrag von Professor Thomas Mikhail zum verantworteten Lernen eine tiefere Verankerung erfahren hat. Es ist eine Bewegung, die gleichermaßen strukturelle Innovation und pädagogische Haltung miteinander verschränkt und die am EBK inzwischen an vielen Stellen des Schulalltags sichtbar wird.

Verantwortetes Lernen – das bedeutet am EBK nicht einfach ein weiteres pädagogisches Schlagwort, sondern eine neue Form schulischer Selbstvergewisserung: Lernen soll künftig als dialogischer Prozess verstanden und gestaltet werden – getragen von gegenseitiger Verantwortung zwischen Lernenden und Lehrenden. In der Praxis heißt das: Schülerinnen, Schüler und Studierende übernehmen mehr Verantwortung für ihren eigenen Lernweg, sie reflektieren, planen und dokumentieren ihre Entwicklung über Logbücher, orientieren sich an Kann-Listen und arbeiten zunehmend in flexiblen Settings, unterstützt durch gemeinsame Moodlekurse. Gleichzeitig verändert sich die Rolle der Lehrkräfte grundlegend: Sie treten weniger als Wissensvermittler und mehr als Begleiter, Impulsgeber und Mitgestalter auf – mit einer klaren Haltung der dialogischen Führung, die gleichermaßen fordert, unterstützt und Freiräume eröffnet. Das Ziel ist klar: Mehr Selbstwirksamkeit, mehr Sinnbezug, mehr Zukunftsfähigkeit.

Diese Haltung ist nicht verordnet, sie ist erarbeitet – und genau das wurde während der Konzeptionstage spürbar. In über 40 Arbeitsgruppen, Tandems und Bildungsgangteams wurde nicht nur konzipiert, sondern leidenschaftlich gerungen: um gute Lernaufgaben, um echte Handlungssituationen, um sinnvolle Zeitstrukturen, um tragfähige Evaluation. Der neue Stundenplan bildet das bereits ab: Zeitfenster für projektorientiertes Lernen, parallel geführte Leistungskurse zur Ermöglichung von Kooperation, offene Räume und schrittweise eingerichtete Lernzonen, in denen Eigenverantwortung nicht nur erwartet, sondern unterstützt wird. Auch die Idee eines MakerSpace – als zukünftiger Raum für kreatives, praxisnahes, technologiegestütztes Lernen – zeigt: Das EBK denkt Lernen nicht mehr als linearen Wissenstransfer, sondern als gesellschaftlich wirksame Handlung in einem vernetzten Raum.

Nicht zuletzt war in diesen Tagen spürbar, dass Schulentwicklung nicht allein durch Steuergruppen entsteht, sondern durch ein kollektives In-Beziehung-Treten. Viele Entwicklungen geschahen leise – zwischen Tür und Angel, in Gesprächen unter Kolleg/innen, in der Bereitschaft, neue Wege nicht nur mitzudenken, sondern auszuprobieren. Genau hier liegt der Zauber dieser Konzeptionstage: Sie schufen einen Möglichkeitsraum, in dem Schulentwicklung nicht als Belastung, sondern als gemeinsamer Anspruch verstanden wurde. Ein Kollegium, das sich trotz der bekannten Herausforderungen – Fachkräftemangel, Prüfungsdruck, Pandemie-Erfahrungen – nicht entmutigen lässt, sondern mit Haltung und Überzeugung an einer Schule arbeitet, die mehr sein will als ein Ort der Prüfungsvorbereitung.

Am Ende dieser drei intensiven Tage, die in eine feierliche Würdigung all dessen übergingen, was im zurückliegenden Schuljahr gemeinsam geschaffen, gewagt und bewegt wurde, richteten Schulleiter Arntz und Stellvertreterin Wichmann das Wort an die Versammelten – in einer kurzen, doch eindrucksvollen Ansprache, die das Erreichte ins Licht rückte und zugleich den Blick nach vorn öffnete.: „Was wir hier tun, ist kein Projekt mit Enddatum. Es ist eine Transformation.“ Und in eben dieser Transformation liegt der tiefere Sinn der LernVision EBK – nicht als abstrakte Reformidee, sondern als konkret gelebte Schulkultur, die junge Menschen dazu befähigen will, Verantwortung zu übernehmen – für sich, für andere und für eine demokratische, zukunftsfähige Gesellschaft.

Was bleibt, ist der Eindruck eines Anfangs. Nicht alles ist schon fertig, aber vieles ist angestoßen. Und es ist genau dieses geteilte Bewusstsein, das in der Atmosphäre der Konzeptionstage greifbar wurde: dass Veränderung nicht von oben verordnet wird, sondern in der gemeinsamen Arbeit wächst – aus der Mitte der Schule heraus. Die LernVision EBK hat ein Gesicht bekommen. Jetzt bekommt sie ab dem neuen Schuljahr ein Leben.

Mit der vierten Folge des „EBK-Podcasts“ hat das Erzbischöfliche Berufskolleg Köln einen innovativen Schritt in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz gesetzt. Eine KI, Google NotebookLM, wurde mit zentralen Dokumenten, Konzepten und Erfahrungsberichten rund um die „LernVision EBK“ gefüttert, um daraus einen etwa vierundzwanzigminütigen Podcast zu gestalten, der neuen Kolleginnen und Kollegen, der Schülerschaft, den Eltern sowie allen Interessierten einen verständlichen und zugleich inspirierenden Einstieg in die schulische Zukunftsstrategie ermöglicht.

Die KI gibt die Gedanken der LernVision nicht nüchtern wieder, sie erzählt, deutet nach, stellt Fragen und zeigt, wie stark sich das Lernen am EBK gerade verändert. Die Podcastfolge macht deutlich, dass die Schule im Wandel steht, indem sie sich weg von der reinen Wissensvermittlung, hin zu einer Kultur des verantworteten Lernens, des Teamworks und der Kreativität entwickelt. Die KI hilft dabei, den Kern dieser Vision aus einer frischen Perspektive zu erklären, ohne die inhaltliche Tiefe zu verlieren. Für das EBK bedeutet diese Produktion einen wichtigen Meilenstein, denn sie zeigt, wie digitale Technologien nicht nur Lernwerkzeuge sind, sondern auch Impulsgeber, die das Denken über Schule herausfordern. Wer den Podcast hört, erlebt in kurzer Zeit, warum diese Zukunft für alle Beteiligten spannend, sinnstiftend und voller neuer Möglichkeiten ist.

Mit der „LernVision EBK“ hat das Erzbischöfliche Berufskolleg Köln einen aktiven Schulentwicklungsprozess gestartet, der Lernen grundlegend neu ausrichtet. Im Zentrum steht die Frage, wie Schule so gestaltet werden kann, dass Schülerinnen, Schüler und Studierende nicht nur Wissen reproduzieren, sondern Kompetenzen erwerben, die sie für ein selbstbestimmtes Leben in einer dynamischen Welt brauchen. Dabei geht es um eine neue Haltung zum Lernen, um mehr Selbstverantwortung, um partizipative Strukturen und um eine Kultur, in der Kooperation, Kreativität und kritisches Denken gestärkt werden.

Aber was passiert, wenn man eine künstliche Intelligenz wie Google Notebook LM mit allen Informationen rund um die „LernVision EBK“ füttert und auf dieser Basis einen Podcast erstellen lässt? Hören Sie rein und erfahren, was das Ergebnis ist!

Am 29.10.2025 fand am Erzbischöflichen Berufskolleg Köln ein weiterer Konzeptionstag im Rahmen der „LernVision EBK“ statt. Ein Tag, an dem sich das Kollegium und die Schülerschaft im Geiste der Vision „Selbstständig, agil, digital – Verantwortungsvoll in die Zukunft“ auf den Weg machten, um Unterricht und Lernen weiterzuentwickeln.

Die Lernenden arbeiteten zu Hause, organisierten sich eigenständig und verantwortet und nutzten die digitale Lernplattform Moodle als zentrale Basis für ihren Studientag. Der gewohnte Stundenplan wurde bewusst geöffnet: Statt Frontalunterricht beschäftigten sich die Schülerinnen, Schüler und Studierenden mit vorbereiteten Themen, die sie in ihrem eigenen Tempo und nach eigener Wahl bearbeiteten. Diese Form des Lernens entspricht der Idee des verantworteten Lernens: Lernende übernehmen selbst die Verantwortung für ihren Lernweg, reflektieren ihre Fortschritte, wählen Inhalte und Methodik mit aus und arbeiten in produktiven Lernphasen außerhalb des unmittelbaren Klassenraums. Genau dieser Ansatz – bereits im Leitbild der LernVision ausführlich beschrieben – wurde heute konkret erfahrbar.

Währenddessen war das Kollegium im Schulgebäude aktiv: Lehrkräfte trafen sich in Fachgruppen, Teams und Tandems, tauschten sich über neue Formen der Zusammenarbeit aus, planten verbindende Lernarrangements, in denen Themen aus unterschiedlichen Fächern miteinander verwoben werden. In diesen Arbeitsgruppen entwickelte das Kollegium konkrete Umsetzungslogiken: Wie lassen sich Fachinhalte so vernetzen, dass die Lernenden nicht nur isoliert Wissen aufnehmen, sondern im Geist der LernVision als Lernende agieren, die Verbindungen herstellen, reflektieren und verantwortet mitgestalten? Wie können Teams von Lehrenden gemeinsam Lernprozesse begleiten, Lernräume öffnen und Verantwortung kultivieren? Wie können Kann-Listen und Logbücher den individuellen Lernprozess sichtbar machen? Diese Fragen standen im Zentrum der heutigen gemeinsamen Planung.

Das Ergebnis dieses Tages lässt sich in drei zentralen Impulsen zusammenfassen:

Dieser Konzeptionstag ist damit kein einmaliges Ereignis, sondern – wie die dreitägigen Konzeptionstage vor den Sommerferien 2025 – Teil eines Entwicklungsprozesses, den die LernVision EBK bewusst als langfristige, lernende Haltung für alle – Lehrende wie Lernende – angelegt hat. Die Schule begreift sich nicht länger nur als Ort der reinen Inputvermittlung, sondern als Raum, in dem Menschen miteinander lernen, gestalten, Verantwortung übernehmen und sich entwickeln – in der ICH-, DU- und WIR-Perspektive. Für die Schulgemeinschaft heißt das, dass heute ein weiterer Schritt getan wurde hin zu einer Schule, die nicht einfach „anders“ ist, sondern sinnvoll, verantwortlich und zukunftsorientiert.

(v.l.n.r.; hintere Reihe) Carina Quirmbach (Schulleiterin Bildungscampus Kalk), Kathrin Wichmann, Magdalena Sauer, Nils Bröring, Julia Dahmen, Prof. Dr. Michael Obermaier, (v.l.n.r.; vordere Reihe) Annekatrin Rauen, Nadine Röthig-Heß, Dr. Vera Kallage, Carsten Arntz

Am 31.10.2025 hat sich eine neunköpfige Lehrkräftegruppe vom Erzbischöfliches Berufskolleg Köln auf den Weg zum Erzbischöflichen Bildungscampus Köln‑Kalk begeben, um dort wertvolle Impulse für die eigene „Lern-Vision EBK“ zu gewinnen. Im Zentrum des Besuchs standen die inspirierende Raumgestaltung und das didaktische Konzept des Campus-Standorts. Besonders beeindruckt zeigten sich die Lehrkräfte von der konsequenten Ausrichtung des Raumes als dritter Pädagoge: Wie Lernbereiche angeordnet sind, welche Materialien sichtbar bereitgestellt werden, wie Wechselzonen gestaltet sind und wie die räumliche Struktur aktiv Lernen unterstützt. All das bot für das EBK-Team starke Anregungen.

Die Idee, Lernräume nicht nur als leere Box zu begreifen, sondern als gestalteten Bestandteil des Bildungsprozesses, ist ein angestrebtes Ziel des EBK, um die Lernumgebung für die Schülerschaft optimal vorzubereiten.

Der heutige Besuch versteht sich als Teil eines kontinuierlichen Optimierungsprozesses am EBK. Die gewonnenen Impressionen und Anregungen sollen nun ausgewertet und in einem nächsten Schritt auf die spezifischen Bedingungen am Berufskolleg übertragen werden. Ziel ist, dass Schülerinnen, Schüler und Studierenden in einer Umgebung lernen, die sowohl didaktisch als auch räumlich exzellent ist und damit eine Lernkultur fördert, die partizipativ, flexibel und zielgerichtet ist. Dass der Raum als dritter Pädagoge nicht nur ein Modewort bleibt, sondern im EBK tatsächlich gelebt wird, ist dabei eine bewusste Entscheidung. Der Besuch heute war insofern ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, die Lernvision des EBK realitätsnah weiterzuentwickeln.

Am Erzbischöflichen Berufskolleg Köln verstehen wir Schulentwicklung als lebendigen Prozess, als Weg und nicht als Zustand. Unsere LernVision ist seit dem Visionstag vom 20.11.2024 Motor und Kompass zugleich. Sie verbindet pädagogische Tradition mit einem offenen, forschenden und erprobenden Blick nach vorn. Sie fragt, wie Räume, Teams und Lernkulturen gestaltet werden müssen, damit junge Menschen Verantwortung übernehmen können – für sich, für andere und für die Gesellschaft. In dieser Haltung steckt das Eingeständnis, dass Entwicklung nie abgeschlossen ist. Auch die Möglichkeiten der begleitenden Lehrkräfte sowie deren kollegiales Miteinander werden dabei mitgedacht und -gesehen.

Obwohl wir generell in den vergangenen neun Jahren – seit Bezug unseres neuen Schulgebäudes im Jahr 2016 – schon sehr viel erreicht haben, spüren wir zugleich, dass wir noch nicht am Ziel sind. Viele Ideen greifen, manches gelingt bereits überzeugend, und doch spüren wir in der täglichen Arbeit, dass noch Entwicklungspotenzial zwischen Anspruch und Alltag liegt. Kolleginnen und Kollegen arbeiten mit Leidenschaft an neuen Formen des Lernens, entwickeln Unterricht weiter, öffnen Räume, gestalten Lernlandschaften, reflektieren Rollenbilder und Arbeitsweisen. Dieses innere Wachstum ist die Stärke des EBK, die durch das große Engagement des Kollegiums getragen wird. Doch wer stabil wachsen will, benötigt immer wieder den Blick von außen.

Im Rahmen unserer Weiterarbeit an der LernVision sind wir auf die Angebote der Robert Bosch Stiftung aufmerksam geworden. Sie begleitet Schulen in Deutschland, die ihre eigene Entwicklung bewusst gestalten möchten, unabhängig davon, ob sie am Ende den Deutschen Schulpreis gewinnen oder nicht. Im Mittelpunkt steht für das EBK nicht der Wettbewerb, sondern der gemeinsame Lernprozess. Schulen, die sich auf den Weg machen, werden vernetzt, begleitet und inspiriert.

Das Programm bietet dafür vielfältige Formate:

All das soll Schulen darin unterstützen, ihren eigenen Weg zu finden und zugleich von anderen zu lernen. Für uns bedeutet das: Impulse, Begleitung, Reflexion und die Chance, unsere LernVision im Dialog mit Expertinnen, Experten und Partnerschulen weiter zu gestalten und zu stärken.

In der Lehrerkonferenz vom 12.11.2025 wurde deutlich, dass dieser Gedanke auf breite Zustimmung stößt. Mehrere Kolleginnen und Kollegen beschrieben das Gefühl, sich aktuell „in einem Kreisverkehr“ zu befinden: mit viel Bewegung, vielen Ideen, gleichsam vielen Ausfahrten. Deshalb verstehen wir die geplante Kooperation mit der Robert Bosch Stiftung nicht als äußeren Auftrag, sondern als innere Entscheidung. Wir möchten das Lernen noch stärker zum gemeinsamen Thema machen, uns durch andere Schulen spiegeln lassen und die Kraft kollegialer Vernetzung nutzen. Die Bewerbung um den Deutschen Schulpreis ist dabei kein Ziel an sich, sondern der Rahmen, der uns Zugang zu diesen Angeboten eröffnet. Eine Chance, unsere Schulentwicklung mit professioneller Begleitung und systematischer Unterstützung fortzuführen. Wir möchten Bewährtes bewahren, aber zugleich mutig verändern, wo es notwendig ist.

Gleichzeitig wurde in der Lehrerkonferenz aber auch deutlich, dass dieser Schritt nicht von allen als gleichermaßen motivierend empfunden wird. Neben Zustimmung und Aufbruchstimmung gab es auch leise und laute Stimmen, die auf etwas Wichtiges hinwiesen: die Frage nach Tempo, Entlastung und innerer Stabilität – um im Bild zu bleiben: der Orientierung im Kreisverkehr. Einige Kolleginnen und Kollegen beschrieben das Gefühl, in den vergangenen Jahren viele Veränderungsimpulse erlebt zu haben – manche inspirierend, manche anstrengend. Sie äußerten ihr Bedürfnis nach einer Phase, in der eigene didaktische Ideen wieder in Ruhe wachsen können, ohne dass sofort der nächste Impuls, die nächste Herausforderung ansteht. Es klang die Sorge an, den Überblick und die Kraft zu verlieren. Und es wurde betont, dass unsere Schule aus sehr unterschiedlichen Bildungsgängen besteht, deren Bedürfnisse, (curricularen) Notwendigkeiten und Strukturen nicht immer deckungsgleich sind. Diese Stimmen sind wichtig. Sie zeigen, dass Weiterentwicklung nicht nur von Begeisterung lebt, sondern auch von Achtsamkeit. Sie erinnern uns daran, dass gute Schulentwicklung nicht alle gleichzeitig im gleichen Tempo erreicht, sondern einen gemeinsamen Takt notwendig macht, der Raum lässt für Unterschiedlichkeit, Nachdenken und Wachstum.

Der Prozess zeigt bereits jetzt, wie lebendig unsere LernVision ist. Er zeigt ein Kollegium, das sich ehrlich miteinander austauscht, das seine Grenzen kennt, seine Stärken sieht und seinen eigenen Anspruch ernst nimmt. Er zeigt eine Schule, die Veränderung nicht um der Veränderung willen sucht, sondern um den jungen Menschen gerecht zu werden, die hier lernen und wachsen.

„Uns fehlt manchmal der Blick von außen“, hieß es in der Konferenz. „Wenn jemand von außen kommt und mit einem neutralen Blick sagt: Schaut mal, das macht ihr schon richtig gut, und hier könnt ihr noch etwas nachbessern – dann ist das genau die Unterstützung, die wir benötigen.“ Diese Haltung beschreibt den Kern dessen, was uns antreibt: Lernen und Lehren als kollektive Verantwortung, Entwicklung als gemeinsame, kollegiale Bewegung und Schule als bewegliche und achtsame Organisation.

„Für mich wäre es das Schlimmste, zu sagen: Wir machen alles wieder so wie früher. Wir brauchen Studierende, die anders unterwegs sind, die hier herausgehen und Verantwortung für unsere Gesellschaft übernehmen. Und da hoffe ich mir, dass wir durch diese externe Hilfe jemanden haben, der uns ehrlich spiegelt und sagt: ‚Leute, das müsst ihr anders machen.‘“– Suse Kunz (Verantwortliche für übergeordnete Entwicklung und Koordination der Fachschule für Sozialpädagogik)

Suse Kunz, verantwortlich für die übergeordnete Entwicklung und Koordination der Fachschule für Sozialpädagogik, wandte sich mit spürbarer Offenheit und Ermutigung an das Kollegium, suchte den direkten Blickkontakt, sprach von echter gemeinsamer Weiterentwicklung und machte deutlich, dass Veränderung nur gelingt, wenn man sich gemeinsam auf neue Wege einlässt und bereit ist, sich von außen ehrlich begleiten zu lassen.

„Uns fehlt manchmal der Blick von außen“, hieß es in der Konferenz. „Wenn jemand von außen kommt und mit einem neutralen Blick sagt: Schaut mal, das macht ihr schon richtig gut, und hier könnt ihr noch etwas nachbessern – dann ist das genau die Unterstützung, die wir brauchen.“ Diese Haltung beschreibt den Kern dessen, was uns antreibt: Lernen als kollektive Verantwortung, Entwicklung als gemeinsame Bewegung und Schule als lernende Organisation.

Kathrin Wichman (stellvertretende Schulleiterin) stellte in der Lehrerkonferenz die vielschichtigen Angebote der Robert-Bosch-Stiftung dem Kollegium vor.

Katharina Kusserow (Praxiskoordinatorin der Fachschule für Sozialpädagogik) schilderte dem Kollegium ihre persönlichen Eindrücke aus dem Austausch mit ihrem Ehemann, der an einer ausgezeichneten Preisträgerschule tätig ist und regelmäßig von den bereichernden Impulsen sowie den nachhaltigen Förderangeboten der Robert-Bosch-Stiftung berichtet.

Suse Kunz (Verantwortliche für die übergeordnete Entwicklung und Koordination der Fachschule für Sozialpädagogik) wandte sich mit Ermutigung an das Kollegium und warb für eine gemeinsame Weiterentwicklung und machte deutlich, dass Veränderung nur gelingt, wenn man sich gemeinsam auf neue Wege einlässt und bereit ist, sich von außen ehrlich begleiten zu lassen.

Am 19. November 2025 machten sich Annkathrin Rauen (Didaktische Leitung EBK), Simon Streiffels (Lehrkraft) und Carsten Arntz (Schulleiter EBK) auf den Weg in die Südstadt, um die Bildungswerkstatt der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften an der TH Köln zu besuchen. Ziel des Besuchs war es, im Rahmen der LernVision EBK Impulse für ein zukunftsfähiges Raumkonzept zu sammeln und vor Ort zu erleben, wie Architektur und Didaktik so ineinandergreifen können, dass Lernräume irritieren, herausfordern und neue pädagogische Praktiken ermöglichen. Begleitet wurden sie von Prof. Dr. Claus Stieve, Kathrin Meiners und Architekt Bernd Ullrich, die das Projekt von Anfang an maßgeblich mitentwickelt haben und in einem Vortrag in die Entstehung und die Idee hinter der Bildungswerkstatt einführten.

Schon der erste Blick in die hohen, lichtdurchfluteten Räume machte deutlich, dass es sich nicht um einen „gewöhnlichen“ Seminartrakt handelt. Die Bildungswerkstatt wurde über mehrere Semester hinweg als interdisziplinäres Lern- und Architekturprojekt von Studierenden und Lehrenden der Fakultäten für Angewandte Sozialwissenschaften und Architektur konzipiert und gebaut. Sie versteht sich als Forschungs- und Experimentierraum auf dem Campus Südstadt, in dem neue Bildungskonzepte für Kinder und Erwachsene erprobt werden. Statt fester Klassenzimmerstrukturen findet man ein offenes Raumgefüge mit flexiblen Modulen aus Stahl und insgesamt rund 20.000 Birke-Multiplex-Lamellen, die sich zu Stühlen, Tischen, Regalen, Spiellandschaften oder Bühnen umbauen lassen.

Dass dieses Zusammenspiel von Architektur und Pädagogik weit über die Hochschule hinaus Aufmerksamkeit gefunden hat, zeigt die Auszeichnung mit dem Iconic Award in der Kategorie „Interior“ durch den Rat für Formgebung. Die Jury würdigte die Bildungswerkstatt als visionäres Innenraumprojekt, in dem die Möblierung nicht Selbstzweck ist, sondern eine offene Lernumgebung schafft, die spontane und phantasievolle Nutzungen ermöglicht. Kurz darauf erhielt die Bildungswerkstatt zusätzlich den German Design Award in der Kategorie „Communication Design – Interior Architecture“. In der Begründung wird die „puristische, aufs Wesentliche reduzierte Ausstattung“ hervorgehoben, die sich flexibel an unterschiedliche Nutzungssituationen anpassen lässt und „viel Raum für Spontanität“ lässt – eine Formulierung, die die EBK-Delegation sehr aufmerksam machte, weil sie genau an die Ziele der LernVision EBK anschließt.

Im Vortrag von Prof. Dr. Claus Stieve wurde deutlich, wie eng die architektonische Gestaltung mit didaktischen Überlegungen verknüpft ist. Ausgangspunkt waren sehr einfache Grundformen: der Hocker und der sogenannte „Bock“. Inspiriert durch Spielständer aus der Waldorfpädagogik entstanden Möbel, die gleichzeitig Sitzmöbel, kleine Arbeitstische, Tischböcke, Regale oder Podeste sein können. Aus denselben Elementen lassen sich schnell große Gruppentische, Kreisformen, eine erhöhte Bühne oder sogar Stadion- und Kinosituationen für Kinder bauen. Entscheidend ist dabei nicht das Möbel als Objekt, sondern seine Mehrdeutigkeit: Ein Stuhl ist nicht nur zum Sitzen da, ein Bock ist nicht nur Tischbein, sondern immer auch Einladung zum Spielen, Bauen, Inszenieren.

Stieve unterschied in seinem Vortrag sehr klar zwischen Flexibilität und Mehrdeutigkeit. Flexibilität meint, dass Möbel sich schnell umstellen und neuen Settings anpassen lassen. Mehrdeutigkeit geht weiter: Sie schafft Objekte, die nicht festlegen, sondern offenlassen, was mit ihnen geschieht. Genau diese Offenheit ist in der Bildungswerkstatt gewollt. Die Möbel sollen zurücktreten, damit andere Materialitäten – Dinge, Klänge, Bewegungen, Körper, Gespräche – in den Vordergrund rücken können. Die Böcke werden zu fahrbaren Regalen, die sich als Rollwagen an Arbeitsinseln heranziehen lassen, dienen als Unterkonstruktion für Podeste oder als Trägerflächen für Ausstellungen. Gleichzeitig wird im Alltag spürbar, dass diese Mehrdeutigkeit Arbeit bedeutet: Räumen, Stapeln, Sortieren, gemeinsames Wiederherstellen einer Grundordnung – eine Praxis, die selbst Teil der pädagogischen Kultur ist.

Besonders eindrücklich war für das EBK-Team das Traversensystem, das sich wie ein Bühnenhimmel durch die Räume zieht. Die Metalltraversen ermöglichen es, Materialien von oben in Szene zu setzen: Hängematten, Seile, Tücher, Schaukeln oder Ausstellungsobjekte können eingehängt, Projektionen an die Decke oder auf den Boden geworfen und Räume temporär gegliedert werden. Die Räume werden damit buchstäblich „von oben bespielbar“, was für performative und ästhetische Bildungsprozesse eine enorme Rolle spielt. Dazu kommt der bewusst gewählte Farb- und Materialdreiklang: dunkle, zurückgenommene Wand- und Deckenflächen, ein heller, reflektierender Boden und die warmen Holzlamellen der Regale und Möbel. Was im Entwurfsprozess zunächst Skepsis auslöste – „Anthrazit, wird das nicht viel zu dunkel?“ – erweist sich im Alltag als Bühne für Lernen. Abends, wenn Licht auf den weißen Boden fällt und sich die Aktivitäten nach draußen in den Straßenraum spiegeln, bleibt kaum jemand vorbeigehen, ohne kurz hineinzugucken. Der Boden „tut etwas“, wie Stieve es formulierte: Er macht Dinge sichtbar, rahmt sie, verleiht ihnen eine eigene Ästhetik.

Aus dem Handbuch und den Nutzungshinweisen wird deutlich, dass dieser Freiheitsgrad nicht mit Beliebigkeit verwechselt werden darf. Wer die Bildungswerkstatt nutzen möchte, benötigt eine Einweisung in Mobiliar, Medientechnik und Sicherheitsaspekte; erst danach erhalten Lehrende und Studierende einen Schlüssel bzw. Transponder. Grundidee ist, dass die Räume in einer klar definierten Grundordnung übergeben und nach jeder Veranstaltung in diesen Zustand zurückversetzt werden: Möbel an ihren Ausgangsorten, Materialien sortiert oder entsorgt, Türen abgeschlossen. Diese scheinbar formale Ordnung ist Teil des Konzepts: Der Raum soll zunächst möglichst leer erlebt werden, damit die Gestaltung des Settings bewusst geschieht – als didaktische Entscheidung, nicht als zufälliges Erbe des Stundenplans.

Im Vortrag wurde sehr plastisch, wie stark Routinen von Lehrenden und Studierenden mit dem Raum interagieren. Sobald eine Leinwand heruntergelassen wird, stellen viele automatisch die Stühle in klassischen Reihen auf und „erwarten, bespielt zu werden“, wie Stieve es pointiert beschrieb. Gerade dann beginnt die eigentliche Raumdidaktik: Stuhlkreise werden wieder aufgelöst, zweite Reihen konsequent entfernt, Materialien schon vor Seminarbeginn auf dem Boden inszeniert, damit sich andere Formen von Teilnahme und Bewegung ergeben. Diese bewusste Irritation eingespielter Muster ist zeitaufwendig – oft braucht es eine Viertelstunde Vorbereitungszeit – aber sie verändert langfristig die Lernkultur. Studierende lernen, Regale tatsächlich zu öffnen, Materialien auszuleihen, die Küche mitzunutzen, den Flur als Ausstellungsfläche zu begreifen und den Raum als Mitspieler zu sehen, nicht als neutrale Kulisse.

Für die LernVision EBK war der Besuch deshalb mehr als eine architektonische Exkursion. Rauen, Streiffels und Arntz erlebten sehr konkret, was es heißen kann, Räume so zu denken, dass sie pädagogische Prozesse nicht nur ermöglichen, sondern herausfordern. Möbel, die sich zu Kreis, Bühne, Werkstatt oder Seminarraum verwandeln lassen, eine Decke, an der sich Lerngegenstände und Instrumente aufhängen lassen, Flurbereiche, die zu selbstverständlichen Ausstellungsflächen werden – all das sind Impulse, die in die weitere Diskussion um Raumkonzepte am EBK einfließen werden. Besonders anschlussfähig war die Idee des Raums als „Irritation“: Eine Umgebung, die nicht alles vorgibt, sondern Denk- und Handlungsgewohnheiten unterbricht, kann gerade in der Berufsbildung im Sozial- und Gesundheitswesen helfen, neue Formen von Beziehungsgestaltung, Selbsttätigkeit und Verantwortung einzuüben.

Am Ende des Besuchs stand große Dankbarkeit für die Offenheit, mit der Prof. Dr. Claus Stieve, Kathrin Meiners und Bernd Ullrich Einblicke in Planungsprozesse, Kompromisse und praktische Herausforderungen gaben – von der Statik der Traversensysteme über die Belastungsgrenzen der Böcke bis hin zur Frage, wie man eine Hochschule dazu bringt, Räume wirklich anders zu nutzen. Für das EBK war der Tag in der Bildungswerkstatt ein lebendiger Beweis dafür, dass ausgezeichnete Architektur und innovative Didaktik sich gegenseitig verstärken können. Die gewonnenen Eindrücke werden nun in die weitere Arbeit an der LernVision EBK einfließen – mit der klaren Leitfrage, wie auch am Erzbischöflichen Berufskolleg Köln Räume entstehen können, die Lernende irritieren, ermutigen und in Szene setzen.

(v.l.n.r.) Annkathrin Rauen (Didaktische Leitung EBK), Simon Streiffels (Lehrkraft EBK), Bernd Ullrich (Dipl.-Ing. Architekt), Carsten Arntz (Schulleiter EBK), Kathrin Meiners (Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Technischen Hochschule Köln in den Studiengängen Pädagogik der Kindheit und Familienbildung sowie Soziale Arbeit als auch Koordinatorin der Bildungswerkstatt der TH Köln), Prof. Dr. Claus Stieve (Professor für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt frühe Kindheit an der Technischen Hochschule Köln)

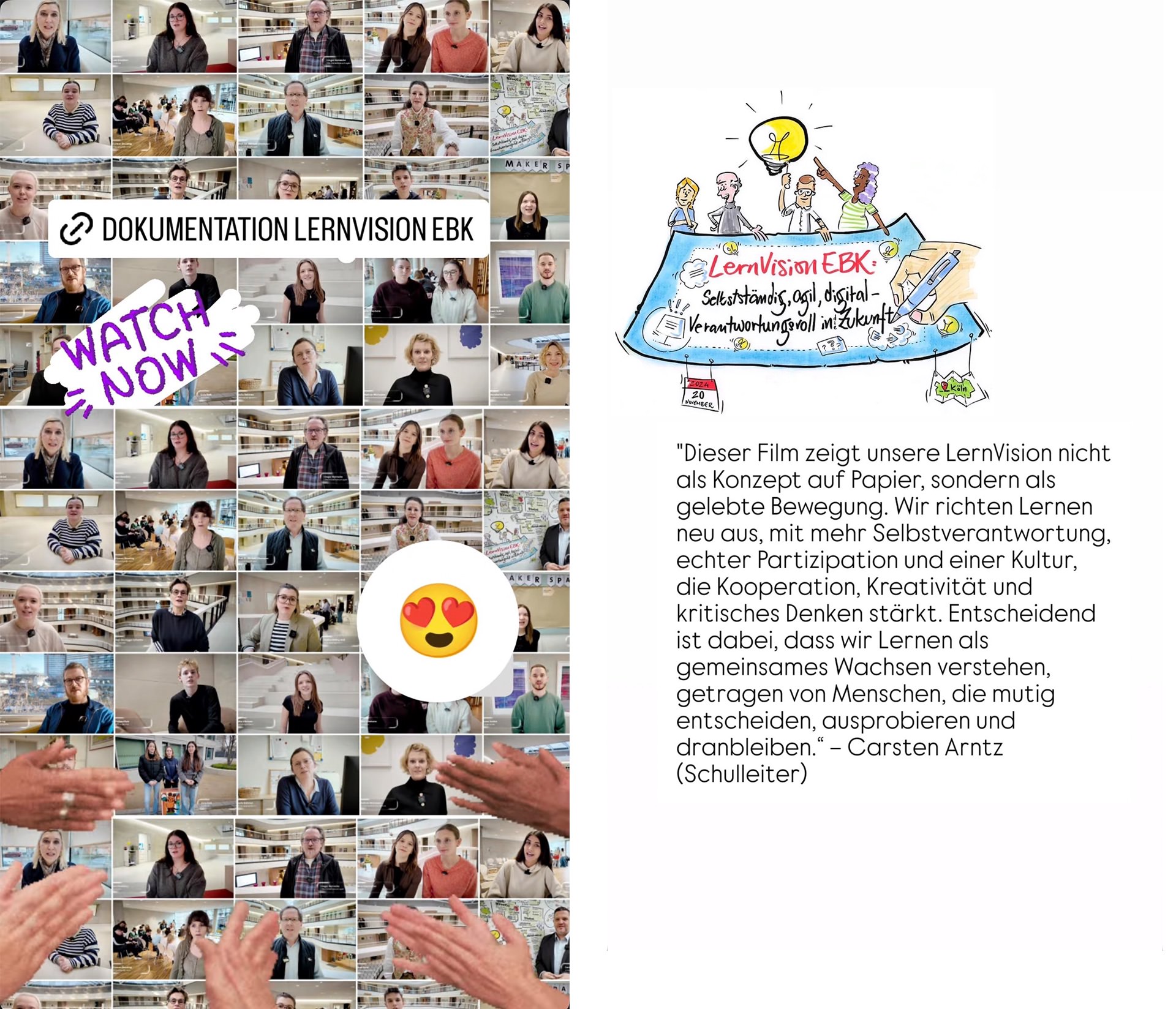

Am Erzbischöflichen Berufskolleg Köln ist ein exakt 10 Minuten langer Dokumentationsfilm zur „LernVision EBK“ entstanden, der seit dem 05.01.2026 auf YouTube zu sehen ist unter https://www.youtube.com/watch?v=pMqRPwa0rTM.

Die LernVision EBK beschreibt unseren Weg, Lernen neu zu denken und gemeinsam weiterzuentwickeln. Ausgangspunkt war ein pädagogischer Visionstag, zu dem die Schulleitung gemeinsam mit dem Kollegium sowie Schülerinnen, Schülern und Studierenden eingeladen hat, bewusst als offenes, kreatives Format mit echter Beteiligung und mit dem Anspruch, nicht einfach Bestehendes zu verwalten, sondern die eigene Zukunft aktiv zu gestalten. Wegweisend war dabei der Perspektivwechsel hin zu dialogischen Lernformen, in denen Verantwortung, Kooperation und Reflexion eine stärkere Rolle spielen und Lernen nicht nur als reine Vermittlung von Inhalten verstanden wird.

Der Dokumentationsfilm macht diesen Aufbruch sichtbar und lädt dazu ein, die LernVision EBK als Bewegung zu erleben und weiterzutragen.